日本国内9,000名を超を対象に実施された最新アンケート(MyVoice調べ)では、スマートホームの認知率が7割超、所有率は2割という結果が明らかになりました。本記事では調査データを読み解きながら、「いま起きている変化」と次世代住宅のキーワードであるGX志向型住宅の最新トレンドを解説。さらに、スマートホームプラットフォーム「HomeLinkアプリ」を提供するLinkJapanが提案するソリューションもご紹介します。

スマートホーム市場のいま──MyVoice調査2025の概要

2025年4月に実施されたマイボイスコム社(MyVoice)のアンケート調査によると、日本のスマートホーム市場は認知度の向上とともに徐々に拡大しています。調査は9,156名を対象に行われ、スマートホーム関連機器の認知率や所有率、利用シーン、導入意向など多角的なデータが報告されました。

認知率・所有率──拡大するスマートホーム導入

出典:MyVoice【スマートホームに関する調査】より

| 指標 | 日本 | 米国 | 出典 |

|---|---|---|---|

| 認知率 | 71.2% | 82% | MyVoice / Parks Associates |

| 導入率 | 20.0% | 43.6% | 同上 |

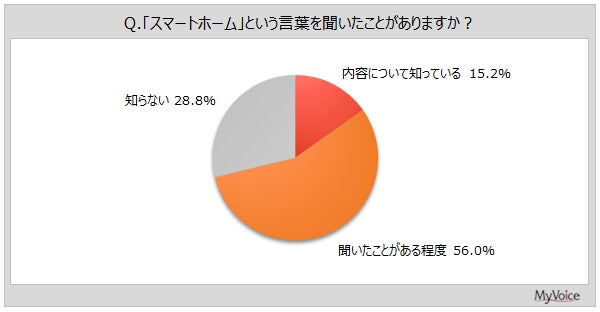

認知の内訳

-

「よく知っている」15.2%

-

「聞いたことがある程度」56.0%

-

「知らない」28.8%

また、実際に何らかのスマートホーム機器を所有している人は2割程度に留まりますが、所有者の多くが遠隔操作や自動化などスマートホームの利便性を日常生活で実感していることも明らかになりました。

2.1 認知率の推移

2019年調査では約6割だった認知率が、2025年には7割超へと上昇。若年層・男性での伸びが顕著で、10〜20代男性の3割が「内容まで理解」と回答しています。

2020年:58% → 2023年:66% → 2025年:71% と右肩上がり

2.2 所有率の内訳

スマートホーム関連機器の所有率は全体で約20%でした。

所有しているデバイスの内訳(複数回答)を見ると、最も多いのはスマートスピーカー(10.0%)で、次いでロボット掃除機(4.8%)とスマートリモコン(4.8%)が同率となっています。そのほか、「スマート照明(スマート電球)」「スマートスイッチ」「指ロボット(物理ボタンを押すロボット)」なども一部で導入されています。

| デバイス | 所有率 | 特徴 |

|---|---|---|

| スマートスピーカー | 10.0% | 音声操作の入口。若年層比率高 |

| ロボット掃除機 | 4.8% | 共働き世帯・ペット飼育層で人気 |

| スマートリモコン | 4.8% | 既存家電を一括コントロール |

| スマート照明 | 3.0% | 調光・調色ニーズ増 |

| スマートスイッチ | 2.6% | 賃貸でも後付け可 |

スマートスピーカーの所有率は特に若年層で高く、スマートリモコンは男性の10~30代で平均より高めと、デバイスによって所有者の属性に差が見られました。

所有率20%という数字は、裏を返せばまだ5人に4人はスマートホーム未導入ということでもあります。未導入者がスマートホームに抱くイメージとしては、「導入費用が高そう」「電気代が上がりそう」「新しい家電を購入する必要がありそう」「維持費がかかりそう」といった金銭的負担への懸念が最多で57.5%を占めています。

しかし実際には、スマートホーム未導入者の63.1%が「初期費用は1万円以上かかる」と思っているのに対し、既に導入したユーザーの66.9%は「1万円以下」で始められたと回答しており、認識と現実とのギャップも浮き彫りになっています。

利用シーン分析──暮らしを変える活用ケース

主要利用シーン

スマートホーム機器の所有者に「どのように利用しているか」を複数回答で尋ねた結果、主要な利用シーンとして以下のような項目が上位に挙がりました。

| 上位シーン | 利用率 | 生活価値 |

|---|---|---|

| 自宅でスマホ遠隔操作 | 25.6% | “ながら操作”で家事時短 |

| 外出先から遠隔操作 | 20.6% | 帰宅前エアコンONで快適 |

| 音声アシスタント操作 | 16.5% | 手が離せない時に便利 |

| タイマー/シーン自動化 | 10%前後 | 生活リズムと連動 |

| ホームセキュリティ | 約10% | 見守り・防犯ニーズ |

- スマートフォンからの遠隔操作(自宅にて)

自宅にいながら家電や設備をスマホで操作する使い方で、25.6%と最多でした。例えば寝室からリビングのエアコンを操作したり、在宅勤務中に手元のスマホで照明を調光するといったケースです。 - スマートフォンからの遠隔操作(外出先から)

外出先から自宅の家電・設備を操作する利用20.6%と高い比率を占めています。職場や旅行先からエアコンやロボット掃除機を起動したり、帰宅前に湯はりや照明をオンにするなど、離れた場所から家をコントロールできる利点が人気です。 - 音声アシスタントによる操作

スマートスピーカー等を介して音声で家電を操作する使い方は16.5%でした。手が離せない時に声で照明やテレビをつけたり、天気やニュースを尋ねるといった形で、音声操作の便利さを感じているユーザーも多いようです。 - スケジュール設定による自動制御

時間や曜日を指定して家電を自動オンオフするタイマー機能・シーン機能の活用も1割前後みられました。特に10~30代の若年層で比率が高く、毎朝決まった時刻にカーテンや照明を自動制御するといったルーティン化に利用する例があります。

- ホームセキュリティ用途 – 自宅の防犯カメラ映像を確認したり、人感センサーや開閉センサーで侵入検知するなど、セキュリティ対策目的の利用も約10%見られます。留守中の見守りや異常検知にスマートホーム機器を役立てていることがうかがえます。

以上のように、遠隔操作・自動化・音声操作が三大柱となっており、これらが日常生活の利便性や安心感を高める主要シーンとなっています。特に遠隔操作は、自宅内外を問わず合計で約45%(延べ)に及び、スマートホームのキラー機能といえます。

ユーザーの声:満足ポイント&改善要望

実際にスマートホームを活用している人々からは、その効果に満足する声とさらなる機能を望む声の双方が上がっています。調査では自由回答で4,272件ものコメントが寄せられており、その一部を紹介します。

「生活シーンに合わせた照明調整が快適」

「LEDライトをスマホアプリやAlexaで操作できる機種にしていて、在宅ワークの際は白色灯、就寝前は暖色など色合いをシーンによって変えている」(女性31歳)

スマート照明により時間帯や用途に応じた照明環境を手軽に作り出せることに満足している例です。これは色温度の切替によって集中力やリラックス効果を得る典型的なケースと言えます。

「ペットの世話も遠隔でできて助かる」

「ペットの暖房から自動給餌・自動給水まで遠隔で行います。どうしても年数回出張があって留守にするので助かります。」(男性55歳)

スマートプラグや自動給餌機等を組み合わせ、外出先からペットの環境管理を実現しています。スマートホーム技術がペットケアの負担軽減にも役立っている好例でしょう。

「実際使うと出番が少ない機器も…」

「スマートスピーカーを設置しているが、タイマーくらいしか利用していないので、電気代が無駄だと感じている。」(女性53歳)

便利さを期待して導入したものの使いこなしが進んでいないケースで、今後の課題として機能の有効活用や付加価値向上が望まれます。

「こんな機能があれば使いたい」

「小学生が安全に留守番できるようなものがあれば使いたい。」(女性45歳)

「朝起きた後、家中のカーテンを開けるのが面倒なので、起床時刻になったら全てのカーテンが自動で開くようにしたい。」(女性30歳)

このように具体的な要望も出ています。子どもの見守りや在宅中の安全管理、朝の時短のための全カーテン自動開閉など、ユーザーが潜在的に求める新機能のヒントが伺えます。

これらの声から、現在のスマートホームに対して満足している点としては「生活リズムに合わせた環境制御」や「家事・ペット管理の負担軽減」が挙げられます。一方で改善要望として、「既存機器の更なる活用促進」「子どもや高齢者の見守り機能」「住宅設備全体の自動連携」などが期待されていることがわかります。メーカーやサービス提供側にとって、これらは今後の製品開発・サービス拡充の重要な参考となるでしょう。

注目トピック:遠隔操作とセキュリティ対策

スマートホーム調査結果から特に関心度が高かったテーマとして、「外出先からの遠隔操作」「家庭のセキュリティ対策」「快適性を高める照明演出」の3つが挙げられます。それぞれ、具体的なメリットや機能を見てみましょう。

スマホで遠隔操作するメリット

外出先からスマートフォンで自宅の家電や設備を操作したいと考える人は約24%に上り、調査項目中トップとなりました。この「遠隔操作」志向の高さは、多くのユーザーがスマートホーム最大のメリットと捉えていることを示します。実際、遠隔操作には以下のような利点があります。

帰宅前にエアコンや照明をオンにして快適な室温・明るさを用意したり、外出先からロボット掃除機を動かして部屋を清潔に保つなど、家にいなくても家事・準備ができるため時間の有効活用につながります。

外出後に消し忘れた照明やエアコンがあっても、スマホですぐオフにできるため電力の無駄遣い防止に役立ちます。また長期不在時でも適宜エアコン除湿運転をするなど家のコンディション管理も可能です。

旅先から自宅の施錠状態やガス元栓をチェックし、不安を解消できるのも遠隔操作の魅力です。調査でも「留守中の部屋の温度や家電の状況確認」を挙げる人がいました。スマホ経由で家の様子が見える化することは、多くの人にとって安心材料となっています。

安心を守るセキュリティ機能

調査で「スマートホームでやってみたいこと」の第2位だったのが「自宅のセキュリティ対策」(18.7%)です。また、70代ではこの項目が最も高く挙がっており、高齢世帯を中心に防犯・見守りへの関心が強いことが分かります。

スマートホームのセキュリティ機能には例えば次のようなものがあります。

スマートカメラで自宅周辺や室内を映像監視し、スマホでリアルタイム視聴できます。留守中に不審者が近づいた場合に通知を受け取ることも可能で、異常時にはすぐ警察に通報するなど対処できます。あるユーザーは子供の成長で必要性が薄れたとコメントしていましたが、ペットや高齢者の見守りにも応用できます。

人感センサー(モーションセンサー)や開閉センサーを玄関・窓に設置し、誰かが侵入したり窓が開いた際にスマホへ警告する仕組みです。LinkJapanのHomeLinkアプリでは、これらセンサーと通知機能を組み合わせて簡易ホームセキュリティを実現できます。たとえば「不在中に玄関ドアが開いたら即時スマホ通知」といった設定が可能です。

玄関ドアをスマホで施解錠できるスマートロックや、外出先から来訪者と会話できるスマートインターホンも普及してきました。HomeLinkアプリは主要メーカーのインターホンに幅広く対応しており、メーカーを問わず既存物件にも導入しやすい強みがあります。また、スマートロックと連動し解錠と同時に家電をオン、施錠で家電オフといった自動化も可能になっています。

より本格的に防犯対策したい場合、HomeLinkアプリ経由でALSOKの「HOME ALSOK」など警備会社サービスを利用することもできます。異常を検知すると警備員が駆け付ける仕組みで、スマートホームとの併用により万全のセキュリティを構築できます。

これらの機能により、スマートホームは留守中の泥棒抑止や家族の見守りに大きく貢献します。高齢の親御さん宅にセンサーとカメラを設置して安否確認をする使い方や、小学生の子供が鍵を持たずに安全に帰宅できるようスマートロックを活用するといったニーズも高まっています。スマートホームのセキュリティ機能は安心をリンクする技術」とも言え、家庭の安全ネットを強化してくれる存在です。

快適性を高める色温度切替

スマートホームは利便性や安全性だけでなく、居住環境の快適性向上にも役立ちます。その代表例が、先述のユーザーコメントにもあったスマート照明による色温度の切り替えです。白色系の明るい光から暖色系の穏やかな光まで、時間帯や気分に応じて照明カラーを変えることで、生活の質が向上します。

太陽光に近い白色光は集中力や作業効率を上げ、暖色系の電球色はリラックス効果や安眠につながるとされています。スマートホームでは時間帯に合わせて照明を自動調光・調色することで、朝はすっきり目覚めやすく、夜は眠りにつきやすい環境を整えることができます。在宅勤務時に昼はクールホワイトで仕事に集中し、夜は暖かな電球色にしてオンオフを切り替える、といった使い方をしている人もいます。

HomeLinkアプリでは「おはよう」「おやすみ」などシーンボタンを設定し、ワンタップで複数の家電を一括制御できます。例えば「おはよう」シーンで照明を朝日のような明るさにしカーテンを自動オープン、音楽を流す、といった演出が可能です。逆に「おやすみ」シーンでは照明を暖色に落とし、テレビとエアコンをオフ、カーテンとシャッターを閉める、といった一連の動作をまとめて実行できます。シーン機能により、ボタン一つで理想の空間づくりができるのはスマートホームならではの強みです。

調光・調色機能付きのスマート電球(例:LinkJapanのeLamp2)を使えば、夕暮れ時にはオレンジ色の間接照明でリラックスタイムを演出したり、ホームパーティではカラフルな照明で雰囲気作りをすることもできます。照明は空間の印象を大きく左右する要素であり、スマートホームにより照明演出の自由度が飛躍的に増すことで、家で過ごす時間の満足度が高まるでしょう。

このように、スマートホーム技術は人間の生活リズムや感性に寄り添った住環境調整を実現します。照明以外にも、エアコンと連携して温度・湿度を快適に保つ、自動カーテンで自然光をコントロールする、といった統合的な快適環境づくりも可能です。まさに「家がユーザーに合わせてくれる」時代が到来していると言えるでしょう。

GX志向型住宅トレンド──省エネ×補助金の最新事情

GX志向型住宅とは

昨今、住宅業界ではGX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅が注目キーワードとなっています。GX志向型住宅とは、一言でいえば「環境にも経済にも優しく、将来価値も見据えた次世代住宅」です。具体的には、高い省エネ性能(断熱性能等)と再生可能エネルギーの活用によってカーボンニュートラル(脱炭素社会)を目指しつつ、居住者の快適性や住宅の将来的な資産価値向上まで考慮した住宅を指します。

従来からZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)など省エネ住宅の概念はありましたが、GX志向型住宅はそれを一段上回る性能基準で定義されています。国の方針としても2025年に新築住宅への省エネ基準適合が義務化されるなど、住宅の省エネ化は待ったなしの状況です。GX志向型住宅はその中で、ZEH基準を大きく上回る断熱・省エネ性能(一次エネ消費35%以上削減等)を実現する最先端の住宅と言えます。

加えて、GX志向型住宅では単に省エネ機器を入れるだけでなく、快適性や将来のライフスタイル変化への対応力も重視されています。高効率エアコンやヒートポンプ給湯器、太陽光発電パネル、蓄電池、V2H(電動車の家への給電)設備といった環境設備に加え、スマートホーム中枢となるHEMS(Home Energy Management System)やIoT技術も積極的に取り入れられます。つまりGX志向型住宅とは、「高度な省エネ性能 + スマート制御による快適な暮らし」を両立させた住宅のことなのです。

調査データから見る認知・導入意向

省エネ志向の住宅に対する一般消費者の関心も高まりつつあります。MyVoiceの別調査(2024年5月実施)によれば、「自宅の省エネ性能に関心がある」と答えた人は**約65%**にのぼりました。しかし現時点でZEH等の省エネ住宅に「住んでいる」人はわずか0.9%、「住む予定・検討中」も0.9%と非常に少数です。多くの人にとって省エネ住宅はまだこれからの存在と言えます。

とはいえ潜在的なニーズは確実に存在します。同調査では「今は予定ないが将来的に住みたい」人が2割強おり、さらに住宅購入意向者(今後1~2年以内に住宅を購入したい人)では5割超が「将来、省エネ住宅に住みたい」と答えています。つまり、マイホームを検討する層の半数以上は省エネ性能の高い住宅(ZEHやGX志向型)に前向きなのです。この数字から、適切な情報提供や経済的後押しがあればGX志向型住宅の普及は大いに進み得ることが示唆されます。

一方で課題となるのは認知度です。2024年時点で「新築建築物への省エネ基準適合義務化」を知っている人は全体の3割弱に過ぎません。GX志向型住宅という言葉自体もまだ一般には浸透し始めた段階で、「単なるエコ住宅ではなく将来の新常識になる住宅」という理解を広めていく必要があります。今後、国の施策(後述の補助金など)や住宅メーカー各社のPRによって認知が進めば、人々の導入意向はさらに高まっていく可能性が高いでしょう。

国・自治体の補助金制度ポイント

| 制度 | 補助上限 | 主要要件 |

|---|---|---|

| 国:GX志向型住宅枠 | 160万円 | 断熱等級6+BEI0.65以下 |

| 東京都ゼロエミ住宅 | 〜240万円 | ZEH+α性能 |

GX志向型住宅の普及を後押しする大きな要因の一つが補助金制度です。国は2024年度より「こどもエコすまい支援事業(子育てグリーン住宅支援)」の中にGX志向型住宅枠を新設し、全ての世帯を対象に1戸あたり最大160万円の補助金を交付する制度を開始しました。従来、一定の年齢条件(子育て世帯・若者夫婦世帯)で最大100万円程度だった補助額を大幅に引き上げ、世帯条件も撤廃した形です。この160万円という手厚い補助は長期優良住宅(最大80万円)や一般ZEH住宅(40万円)よりも高額で、国がGX志向型住宅普及に強い期待を寄せていることがうかがえます。

補助を受けるためには、住宅が定められた性能基準(例:断熱等性能等級6以上かつ一次エネ消費量BEI値0.65以下など)を満たし、かつ施工する建築事業者が所定のGX協力宣言を行っている必要があります。多くのハウスメーカーや工務店が既にこの枠に対応すべく登録を進めており、2025年4月時点で3,365社の事業者が名乗りを上げています。補助金申請は建築事業者経由で行われ、評価書の取得や事前手続きが必要ですが、そのハードルを超えるだけの価値があると業界も見ていると言えるでしょう。

また、自治体独自の支援策も見逃せません。例えば東京都はZEH相当以上の住宅を「東京ゼロエミ住宅」と認定し、戸建て住宅で最大240万円の補助金(令和7年度基準)を交付しています。蓄電池やV2H導入にも別途補助があり、条件を満たせば国の160万円と合わせて数百万円規模の支援を受けられるケースもあります。自治体によっては不動産取得税の減免措置まで用意されているところもあり、地域ごとの制度を活用すればさらにお得にGX志向型住宅を実現可能です。

以上のように、国・自治体の補助制度を上手に使うことで、GX志向型住宅へのハードルはかなり下がります。高性能ゆえ建築コストは上がるものの、補助金でその一部をカバーしつつ将来の光熱費削減で元を取る、といった長期的視点での家づくりが可能となっています。住宅取得を検討中の方は、自身の自治体の支援策を確認し、ぜひ賢く活用してみてください。

LinkJapanの提案──HomeLinkで実現する次世代スマートホーム

スマートホーム市場の動向やGX志向型住宅のトレンドを踏まえ、株式会社LinkJapanが提供する次世代スマートホーム統合プラットフォーム「HomeLinkアプリ」について紹介します。HomeLinkは住宅内のあらゆる家電や住設機器、さらにはエネルギー機器やサービスを一括連携できるスマートホームアプリであり、GX志向型住宅における頭脳(Home OS)として機能します。ここではHomeLinkの主な特徴と、GX志向型住宅での活用モデルについて解説します。

HomeLinkアプリの主な機能紹介

HomeLinkアプリは、スマートホームの家全体の機器と住宅エネエルギーを管理・操作するだけではなく、オンライン診療や家事代行等の生活サービスを利用できる統合として設計されています。その強力な特徴は次の通りです。

- 多種多様なデバイスを一括管

エアコン、照明、テレビ、カーテン、玄関のスマートロック、インターホン、防犯カメラ、センサー類(人感・開閉・温湿度・CO2等)、スマート家電(掃除機・扇風機・加湿器・冷蔵庫など)まで、HomeLink一つで操作可能です。自社製IoTデバイスだけでなく主要メーカーの製品と柔軟に連携できるため、メーカーの垣根を越えて家中の機器をつなげられるのが大きな強みです。例えば既存のエアコンやテレビでも、赤外線リモコン対応製品であればLinkJapanのスマートリモコン(eRemoteシリーズ)を介してアプリから操作できます。 - AI×IoTによる自動制御

HomeLinkは豊富な自動操作設定を備えています。タイマーによる指定時刻オンオフ、各種センサーやGPS連動によるトリガー動作、複数機器をまとめて動かすシーン設定など、多彩なスマートシナリオを組むことが可能です。例として、「室温が28℃以上になったら自動でエアコンON」「家から500m離れたら照明OFF」「雨予報でシャッター自動クローズ」といった高度な制御も簡単に実現できます。これにより人が意識しなくても家が最適に動いてくれる快適・省エネな暮らしを提供します。 - 主要音声アシスタント対応

HomeLinkはAlexa、Googleアシスタント、Siriの三大音声AIと連携し、声による家電操作にも対応します。例えば「アレクサ、おはよう」と話しかけるだけでエアコン・照明ON+カーテン開を同時に実行したり、「OK Google、おやすみ」でテレビ・ライトOFF+シャッター閉をまとめて行う、といった音声シーン操作も可能です。手が離せない時や高齢の方でも、音声命令ひとつで家が応えてくれるのは大きなメリットでしょう。 - 一生使い続けられるプラットフォーム

HomeLinkは単なる家電操作アプリに留まらず、住宅に関するあらゆるニーズを包括するプラットフォームを目指しています。家事代行サービスやオンライン診療、介護見守りサービスとの連携も可能で、生活ステージの変化に応じて必要なサービスを追加しながら**常に進化する「住まいのOS(Home OS)」**となります。例えば子育て期には見守りカメラと通知サービス、高齢期には医療モニタリングや介護支援サービスを統合、といった使い方で、ライフステージに寄り添ったスマートホームを実現できるのです。

以上のように、HomeLinkアプリはオールインワンの次世代スマートホーム基盤です。その導入により、「様々な機器ごとに別々のアプリを使い分ける煩雑さ」から解放され、家中のIoT機器をシームレスに操れるようになります。GX志向型住宅においても、その高度な省エネ設備や多数のスマート機器を一括して管理・制御する要としてHomeLinkが活躍します。

GX志向型住宅における活用モデル

GX志向型住宅では、省エネ・創エネ機器が多く導入されるため、それらを統合管理しエネルギーの最適制御を行うことが重要です。HomeLinkはHEMSとしての機能も備えており、住宅内外のエネルギー機器を繋いで効率運用するモデルを実現します。

- 創エネ・蓄エネの見える化

太陽光発電システムや蓄電池、EV充電器、V2H(EVから家への給電)、エコキュートなどのエネルギー関連設備の稼働状況をリアルタイム見える化できます。HomeLink上で「現在の発電量・蓄電残量・消費電力」をチェックし、エネルギー収支を一目で把握可能です。これはGX志向型住宅で特に重要な、エネルギーマネジメントの第一歩となります。 - 需要と供給の最適コントロール

見える化したデータに基づき、HomeLinkが家電の最適制御を行います。例えば「蓄電池の残量に応じてエアコン設定温度を自動調整する」といった具合に、再生エネルギーを無駄なく活用するシナリオ設定ができます。人がいちいち操作しなくてもシステムが状況判断して動くため、快適性を犠牲にせず省エネ効果を最大化できるのです。 - スマート分電盤との連携

LinkJapanはスマート分電盤とも連動し、家庭内の回路ごとの電力使用量や電気代をアプリに表示できます。これにより「どの部屋・機器がどれだけ電力を使っているか」を把握し、節電ポイントを見つけられます。また将来的にはAIが各機器の消費を学習し、ピークシフトやデマンドレスポンス(需給調整)に自動対応するといった発展も期待されます。 - 非常時のエネルギー管理eLI

災害や停電時にも、HomeLinkを通じて蓄電池やEVから重要な家電へ電力を融通するなど、非常用電源のスマート切替が可能です。照明の一部と通信機器だけ稼働させるモードに切り替えるなど、非常時モードを事前設定しておけば安心です。GX志向型住宅はレジリエンスも重視されるため、HomeLinkによるエネルギー融通は心強い機能でしょう。

このように、HomeLinkはGX志向型住宅におけるエネルギーの司令塔となります。単なる家電操作に留まらず、家そのものをエコでスマートに運転する役割を果たし、「人にも地球にも優しい住まい」を技術面から支えます。LinkJapanは自社開発デバイスだけでなく他社製品とも協調可能なプラットフォーム戦略を採っているため、今後増えていく様々なGX対応設備とも柔軟に連携していくことでしょう。

Q&A集──よくあるご質問

スマートホームやGX志向型住宅、HomeLinkに関して寄せられることの多い質問とその回答をQ&A形式でまとめます。

Q1: GX志向型住宅に必要な機器は?補助金はどこまでカバーされる?

GX志向型住宅を実現するためには、高断熱・高効率な住宅躯体に加え、以下のような機器導入が一般的です。まず創エネ設備として太陽光発電システム、蓄エネ設備として家庭用蓄電池やEV(電気自動車)+V2H装置が挙げられます。また高効率な空調・給湯(例:全館空調システムやヒートポンプ式給湯器)、省エネ家電(LED照明・高断熱サッシ・エネルギー効率の高い調理設備等)も必要です。さらにHEMSを含むスマート制御機器(分電盤のモニタ、IoTセンサー類、スマートロック等)を組み合わせ、住宅全体をエネルギー最適化する仕組みを構築します。補助金については、国の「子育てグリーン住宅支援事業(GX志向型住宅枠)」で全世帯対象・最大160万円/戸の補助が受けられます。これは設備費や工事費の一部に充当され、すべての費用が賄われるわけではありませんが、大きな助けとなります。また自治体によっては独自の補助(例:東京都最大240万円)があり、国と併用可能な場合もあります。要件を満たせば複数の補助を組み合わせて数百万円規模の支援を受けることも可能です。

Q2: HomeLinkアプリで操作できる家電の種類を教えてください。

HomeLinkアプリはほぼあらゆる家電・住宅設備を操作可能と言っても過言ではありません。具体例を挙げると、エアコン(赤外線リモコン式からクラウド連携対応機種まで)、照明(シーリングライト・ダウンライト・スマート電球など)、テレビ、AV機器、ロボット掃除機、カーテン(自動開閉デバイス)、玄関ドアのスマートロック、インターホン、防犯カメラ、センサー類(人感・開閉・温湿度・CO2センサー等)、換気扇、エコキュート(給湯器)、EV充電器、加湿器や扇風機、冷蔵庫(一部メーカー)など、多岐にわたります。要は赤外線リモコンで操作できる家電はもちろん、EchonetLiteを始めとした様々な通信規格の機器もシームレスにHomeLink上にどんどん取り込めます。さらに照明スイッチやスマート分電盤を組み合わせれば、連携非対応の家電ですらコンセントや回路レベルで制御可能です。主要メーカーのデバイスであれば個別対応の制約も少なく、ひとつのアプリで家中の機器をメーカーや通信企画の垣根を越えて横断操作できるのがHomeLinkの魅力です。

Q3: 法人向け/個人向けプランの違いは?

LinkJapanのスマートホームサービスは、大きく個人向け製品(HomeLinkアプリ+自社IoT機器)と法人向けサービス(スマートホームサービス「eLife」)に分かれています。個人向けではユーザー自身が製品を購入し、HomeLinkアプリ(無料)に登録して利用します。初期費用はデバイス代のみで、月額料金は基本かかりません。ユーザー自身で簡単にセットアップでき、困ったときはウェブサイトのFAQやサポート窓口で質問できます。これに対し法人向け「eLife」では、住宅メーカー・不動産デベロッパーなどプロ向けに包括的なソリューション提供を行います。具体的には、物件への最適なデバイス選定のコンサルティング、機器設置や初期設定のサポート(QR-Link活用で現場作業を簡素化)、導入後のアフターサポートやエンドユーザー向けサポート代行など、手厚い支援が含まれます。またeLifeではホームセキュリティや介護サービス等の他社サービス統合も容易で、物件価値を高める付加サービスとして提供できます。料金体系も個別見積もりで、物件規模や導入台数に応じて導入しやすい最適価格でご提案可能です。まとめると、個人向けはDIY志向で低コスト・シンプル、法人向けはフルサポート付きで柔軟なカスタマイズと統合が可能、といった違いがあります。自宅に気軽にスマートホームを導入したい個人はまず個人向け製品から、マンション・戸建て問わずプロジェクト単位で導入を検討したい企業(ハウスメーカー・デベロッパー様等)はeLifeを利用すると良いでしょう。

Q4: 導入費用の目安と、導入までの所要期間は?

費用に関しては、導入する範囲や機器構成によって大きく異なります。例えば手軽に始める場合、スマートリモコンやスマートライト数個といった最低限の構成なら1〜2万円程度で可能です。

まとめ──スマートホーム市場とGX志向型住宅の未来

MyVoice調査2025によると、「スマートホーム」という言葉の認知率はすでに7割超に達している一方、実際に機器を導入している世帯は2割弱にとどまっています。しかし、低価格スマートデバイスの普及と GX志向型住宅に対する最大160万円の補助金 の追い風を受け、2025年以降は「低コスト × 高付加価値」で導入が加速するフェーズに突入しつつあります。

今後を左右する4つのポイント

-

遠隔操作・自動化・セキュリティ がユーザー満足度の中核

-

省エネ+創蓄エネ を備える GX志向型住宅が次世代住宅の標準へ

-

国・自治体の補助制度 を活用すれば初期コストを大幅に圧縮可能

-

HomeLink など統合プラットフォームの進化でメーカー横断型スマートホームが現実的に

これからの住宅選びでは、「快適さ」「省エネ」「安心」 を同時に実現できるかが重要です。

LinkJapan は HomeLink を通じ、誰もが手軽に次世代スマートホームを享受できる社会の実現を目指しています。

スマートホーム化や GX志向型住宅の導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。