「スマートホーム」という言葉を耳にする機会は増えましたが、

「具体的に何ができて、私たちの生活や不動産ビジネスにどう影響するのか?」

「導入したいが、費用や失敗のリスクが心配…」

といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。

2025年現在、スマートホームは単なる便利なガジェットの集合体ではなく、空室対策や物件の差別化を実現し、「入居者に選ばれる物件」の必須条件となりつつあります。もはや、この潮流を無視して不動産の価値を語ることはできません。

この記事では、スマートホームの基本概念から、不動産価値を具体的にどう向上させるのか、そして国際規格「Matter」をはじめとする最新技術トレンド、導入の具体的なステップと費用感、さらには失敗しないための注意点まで、専門家の視点で徹底的に解説します。

この記事を最後まで読めば、スマートホーム導入に関する漠然とした不安は解消され、競争の激しい不動産市場で一歩先を行くための具体的な知識と戦略が手に入ります。

スマートホームの全体像 – 2025年における定義と進化

まず、「スマートホーム」とは何か、その定義と現在の市場動向を正確に理解しましょう。

スマートホームの定義と歴史的変遷

スマートホームとは、一言でいえば「IoT(モノのインターネット)技術を活用し、住宅設備や家電製品が相互に連携することで、居住者にとってより安全・快適・経済的な生活を実現する住宅」を指します。

この概念は突然現れたものではありません。1970年代には配線を通じて機器を制御する「X10」規格が誕生し、2000年代のブロードバンド普及期には「ユビキタスコンピューティング」という概念と共に、遠隔から家電を操作する試みが本格化しました。しかし、当時はメーカー間の規格がバラバラで非常に高価だったため、一般には普及しませんでした。

転機が訪れたのは2010年代以降、スマートフォンの爆発的な普及と、Wi-FiやBluetoothといった無線通信技術の進化です。これにより、誰もが手軽にネットワーク対応機器を操作できる環境が整い、Amazon EchoやGoogle Homeといったスマートスピーカーの登場が、音声で家を操作するという体験を一気に身近なものにしました。

そして現在、私たちはスマートホームの「第3世代」とも言える時代にいます。個々のデバイスが単にインターネットに繋がるだけでなく、AI(人工知能)が居住者の生活パターンを学習・予測し、デバイス同士が自律的に連携して最適な住環境を創り出す、真の「インテリジェント・ホーム」へと進化を遂げているのです。

スマートホームで実現できること【カテゴリ別具体例】

現在のスマートホームで何ができるのか、具体的な利用シーンをカテゴリ別に見ていきましょう。

【快適・利便性の向上】

- シーン制御: 「おはよう」「いってきます」「ただいま」「おやすみ」などの声やスマホ操作一つで、複数の機器(照明、エアコン、カーテン、テレビ、ロボット掃除機など)を一括操作。

- 家電の自動化: GPS情報と連携し、自宅に近づくと自動でエアコンをONに。また、スマート洗濯乾燥機が天気予報と連携し、最適な洗濯・乾燥時間を提案・実行します。

- エンターテイメント連携: 「映画を見るよ」の一言で、照明が暗くなり、テレビのサウンドモードが切り替わり、カーテンが閉まる、といった臨場感あふれる体験を実現。

【安全性・セキュリティの向上】

- 遠隔施錠・確認: スマートロックにより、外出先から玄関の鍵が閉まっているかを確認し、遠隔で施錠・解錠。子どもの帰宅をスマホに通知。

- 侵入検知・威嚇: 窓やドアに設置した開閉センサーが異常を検知すると、室内の照明が全て点灯し、スピーカーから警告音を発すると同時に、スマホに映像付きで通知。

- 見守り機能: 実家の親の部屋に設置した人感センサーや電力モニターが、一定時間反応しない場合に家族へ異常を知らせる。

【エネルギー管理と経済性(HEMS)】

- 電力の見える化: HEMS(Home Energy Management System)により、家全体の電力使用量や、部屋・機器ごとの使用状況をリアルタイムで把握。

- 省エネの自動化: AIが電力使用パターンを学習し、電力需要のピークタイムを避けてエコキュートや食洗機を自動で稼働させる「ピークシフト」を実行。

- 再生可能エネルギー連携: 太陽光発電システム、蓄電池、EV(電気自動車)の充放電を最適に制御するV2H(Vehicle to Home)により、電気の自給自足を目指し、災害時の非常用電源としても活用。

市場規模と今後の予測

スマートホーム市場は世界的に急成長しています一般社団法人LIVING TECH協会よると、2025年現在、世界のスマートホーム市場規模は約1,900億ドルに達し、今後も年率10%以上の成長を続け、2029年には3,000億ドルを超えると予測されています。

一方、日本市場は海外に比べて立ち上がりは緩やかでしたが、ここに来て急速に普及が進んでいます。JEITA(電子情報技術産業協会)の調査では、国内のスマートホーム機器の出荷額も年々増加しており、特にエネルギー管理システムやスマートロック、ネットワークカメラなどが市場を牽引しています。

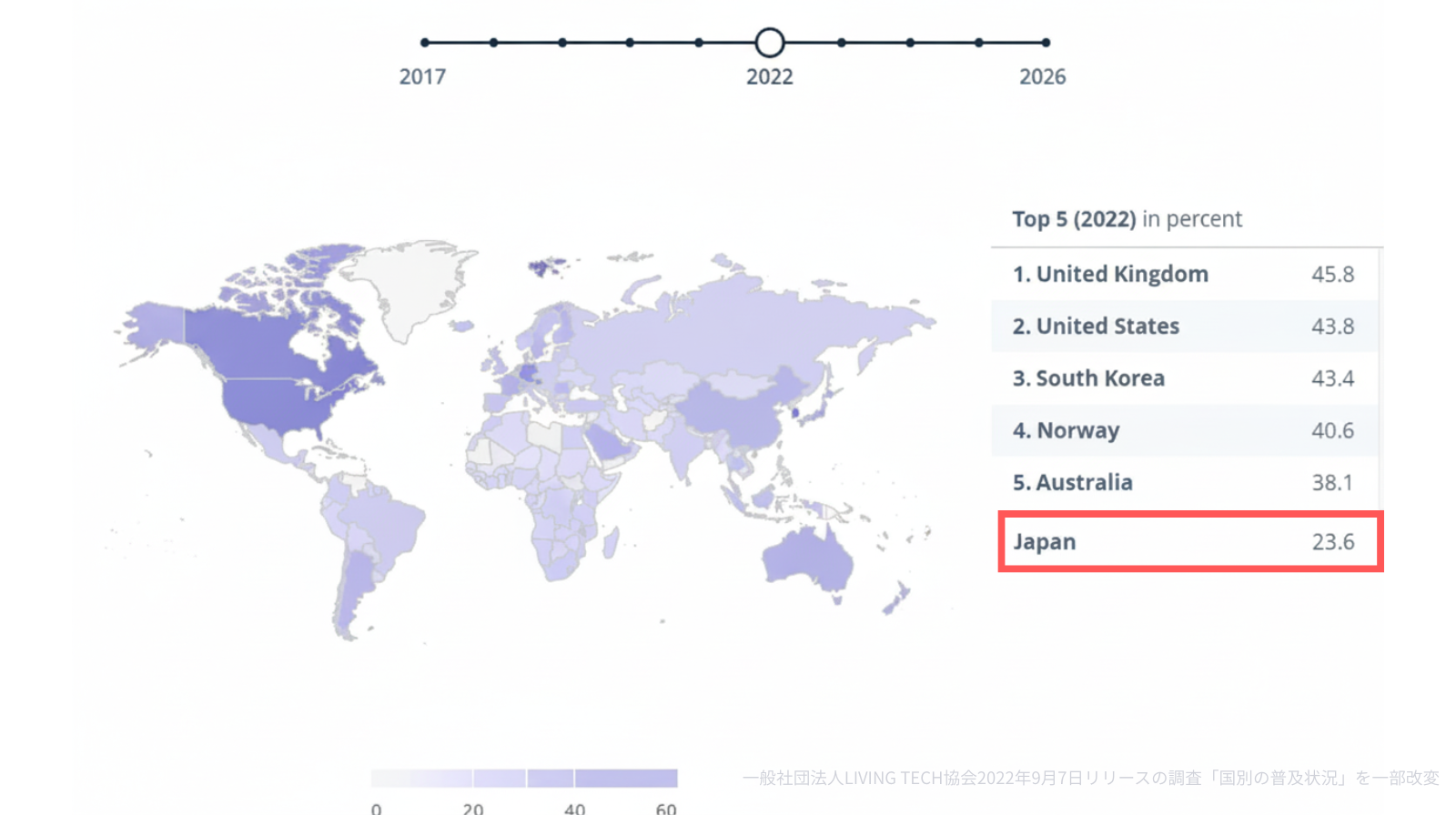

一般社団法人LIVING TECH協会の調査に戻ると、米国の普及率が45%を超えるのに対し、日本は約23%前後とまだ大きなポテンシャルを秘めており、2030年に向けて市場は本格的な拡大期に入ると見られています。

スマートホームが不動産価値を最大化するメカニズム

では、なぜスマートホームの導入が、直接的に「不動産価値の向上」に繋がるのでしょうか。そのメカニズムを、入居者側とオーナー側の両面から詳しく解説します。

入居者満足度の劇的な向上 → 選ばれる物件へ

現代の入居者が物件に求める価値は、立地や広さ、築年数だけではありません。日々の暮らしの質(QOL)を高める「体験価値」が、家賃と同じくらい重要な選択基準となっています。

ターゲット別メリットの具体化

- 単身者・DINKS層: 多忙な彼らにとって、家事の自動化や遠隔操作による「タイムパフォーマンス(タイパ)」の向上は絶大な魅力です。また、セキュリティの高さを重視する傾向も強く、スマートロックやカメラは強力な訴求ポイントとなります。

- ファミリー層: 子どもの安全確保(帰宅通知、鍵の閉め忘れ防止)や、家事負担の軽減(時短家電連携)は、物件選びにおける優先順位が非常に高い項目です。家族全員が快適かつ安全に暮らせる環境は、長期入居の決め手となります。

- 高齢者層: 温度センサーによるヒートショック予防、緊急通報ボタン、遠隔にいる家族による緩やかな見守り機能などは、シニア世代本人だけでなく、その子ども世代にとっても「安心して親を住まさせられる物件」という付加価値を生み出します。

これらの「体験価値」は、近隣の同条件の物件に対する明確な差別化要因となり、結果として空室期間の短縮、賃料下落の抑制、そして成約率の向上に直結します。

オーナー・管理会社側の業務効率化とコスト削減

スマートホームは、入居者だけでなく、物件を管理する側のメリットも非常に大きいのが特徴です。

内見業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)

スマートロックを導入すれば、物理的な鍵の受け渡しが不要になります。予約時間だけ有効なデジタルキーを発行することで、希望者自身が内見する「セルフ内見」が可能となり、案内担当者の人件費や移動コストを大幅に削減できます。

メンテナンスコストの削減

鍵交換費用の撤廃:

入居者が入れ替わるたびに発生していたシリンダー錠の交換費用(1.5万〜3万円程度)が不要になります。デジタルキーの権限を削除するだけで済むため、長期的に見れば大きなコスト削減に繋がります。

設備の予兆保全:

スマートエアコンや給湯器が、エラーコードや異常を自動で管理会社に通知。重大な故障に至る前にメンテナンスを行うことで、高額な修理費や入居者からのクレームを防ぎます。

物件のブランディングと資産価値の維持

「IoTレジデンス」「AIアパートメント」といった先進的なコンセプトを打ち出すことで、物件のブランドイメージを向上させることができます。また、新築時だけでなく、既存の中古物件(ストック物件)も、リノベーションに合わせてスマートホーム化することで、築年数のハンデを克服し、現代のニーズに合った物件として資産価値を維持・向上させることが可能です。

押さえるべき最重要技術トレンド

スマートホーム業界の進化は日進月歩です。ここでは、今後の不動産価値を左右する3つの重要な技術トレンドを深掘りします。

【標準化】国際規格「Matter」の完全理解

Matter(マター)は、スマートホーム業界における「革命」と言っても過言ではありません。これは、Amazon、Google、Appleといった巨大プラットフォーマーが手を取り合って策定した、スマートホーム機器のための「共通言語」です。

何が解決されたのか?

従来、ユーザーは「この照明はAmazon Alexaにしか対応していない」「このスマートロックはGoogle Homeでは使えない」といったメーカー間の互換性の問題(いわゆる“サイロ化”)に悩まされてきました。Matterは、この壁を取り払い、「Matter対応」というロゴが付いた製品であれば、どのメーカーのものであっても、主要なプラットフォーム上でシームレスに連携・動作することを保証します。

技術的な背景:Thread(スレッド)

Matterの安定した動作を支える重要な技術が、低消費電力のメッシュネットワーク技術「Thread」です。Wi-Fiがインターネットとの接続を担う一方、Threadはデバイス同士が直接、網の目のように通信するネットワークを構築します。これにより、Wi-Fiルーターに負荷をかけず、安定的で高速なレスポンスを実現します。

最新動向(Matter 1.3)

Matterはバージョンアップを重ねており、2024年5月に発表されたMatter 1.3では、水漏れセンサーやEV充電器、さらには電子レンジやオーブンといった調理家電にも対応範囲が拡大しました。今後、住宅内のあらゆる機器がMatterに対応していくことは間違いなく、機器選定における「Matter対応」は重要ポイントとなっていきます。

【知能化】AIによる「自律・協調・予測」の実現

現在のスマートホームにおけるAIは、単なる音声認識やパターン学習に留まりません。

- エッジAIの台頭:

従来、AIによる高度な処理はクラウド上で行われるのが一般的でしたが、プライバシーやレスポンス速度の観点から、デバイス自体にAIチップを搭載する「エッジAI」が注目されています。これにより、インターネット接続が不安定な状況でも基本的な自動制御が可能となり、個人データが外部に送信されるリスクも低減します。 - 生成AI(LLM)との連携:

ChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)がスマートホームと連携することで、より人間らしい対話が可能になります。「少し寒いから、いい感じに調整して」「リラックスできる雰囲気にして」といった曖昧な指示でも、AIが過去の行動履歴や室内の状況、さらにはカレンダーの予定まで解釈し、最適な照明の色や温度、音楽を提案・実行する、といった未来が現実味を帯びています。

【安全性】物理・サイバー両面でのセキュリティ強化

スマートホームの普及に伴い、セキュリティのリスクも多様化しています。対策は、物理的な防犯とサイバー攻撃への備えの両輪で考える必要があります。

物理セキュリティの高度化

スマートロックやIPカメラは、もはや当たり前の設備です。今後は、AIによる画像認識技術を活用し、「登録された家族の顔」と「不審な人物」を識別したり、カメラが異常な音(ガラスの破壊音など)を検知して自動通報したりする機能が一般化していくでしょう。

サイバーセキュリティの具体的脅威と対策

脅威の例:

ネットワークへの不正侵入によるカメラ映像の盗み見、スマートロックの不正解錠、個人情報(生活パターンなど)の漏洩、DDoS攻撃の踏み台化など。

必須となる対策:

- 強固なパスワード設定: 初期パスワードは必ず変更し、推測されにくい複雑なものを設定。

- ネットワークの分離: スマートホーム機器専用のゲストWi-Fi(SSID)を用意し、PCなどを接続するメインのネットワークと分離する。

- WPA3の利用: 最新の強力な暗号化方式であるWPA3に対応したWi-Fiルーターを使用する。

- ファームウェアの自動更新: 機器の脆弱性を修正するファームウェアは、常に最新の状態に保つ。自動更新機能がある製品を選ぶのが賢明です。

- 信頼できるメーカーの選定: セキュリティ対策への取り組みを公表しており、サポート体制がしっかりしたメーカーの製品やプラットフォームを選ぶことが最も重要です。

スマートホーム導入の具体的なステップと費用感

では、実際にスマートホームを導入するには、何から始めればよいのでしょうか。具体的な手順と費用の目安を解説します。

導入の4ステップ

- 目的の明確化

まず、「スマートホームで何を解決したいか、どんな暮らしを実現したいか」を明確にします。「防犯強化」「光熱費の削減」「家事の効率化」「高齢の親の見守り」など、目的によって最適な機器やシステムの構成は大きく異なります。 - 導入形態の選択

DIY型:

自分で機器を購入し、設定・設置を行う方法。低コストで始められる一方、ある程度のIT知識と、機器選定やトラブルシューティングの手間がかかります。

パッケージ型:

スマートホーム事業者(プラットフォーマー)が、機器の選定から設置、設定、アフターサポートまでをワンストップで提供する方法。初期費用は高くなる傾向がありますが、専門家による最適なシステム提案が受けられ、導入後の安心感も高いです。特に賃貸物件への一括導入などでは、こちらの形態が主流です。 - 機器選定とプラットフォーム選び

DIY型、パッケージ型いずれの場合も、将来的な拡張性を考えて、前述の「Matter」規格への対応は重要な選定基準となります。また、全ての機器を一つのアプリで直感的に操作できる、洗練されたUI/UXを持つ統合プラットフォームを選ぶことが、入居者満足度を高める上で不可欠です。 - ネットワーク環境の整備

多数のIoT機器を安定して接続するためには、高性能なWi-Fiルーターが必須です。特に、複数階層の戸建てや広いマンションでは、家中に電波を届けることができる「メッシュWi-Fi」の導入を強く推奨します。

ケース別・導入費用の目安

費用は規模や導入する機器のグレードによって大きく変動しますが、一般的な目安は以下の通りです。

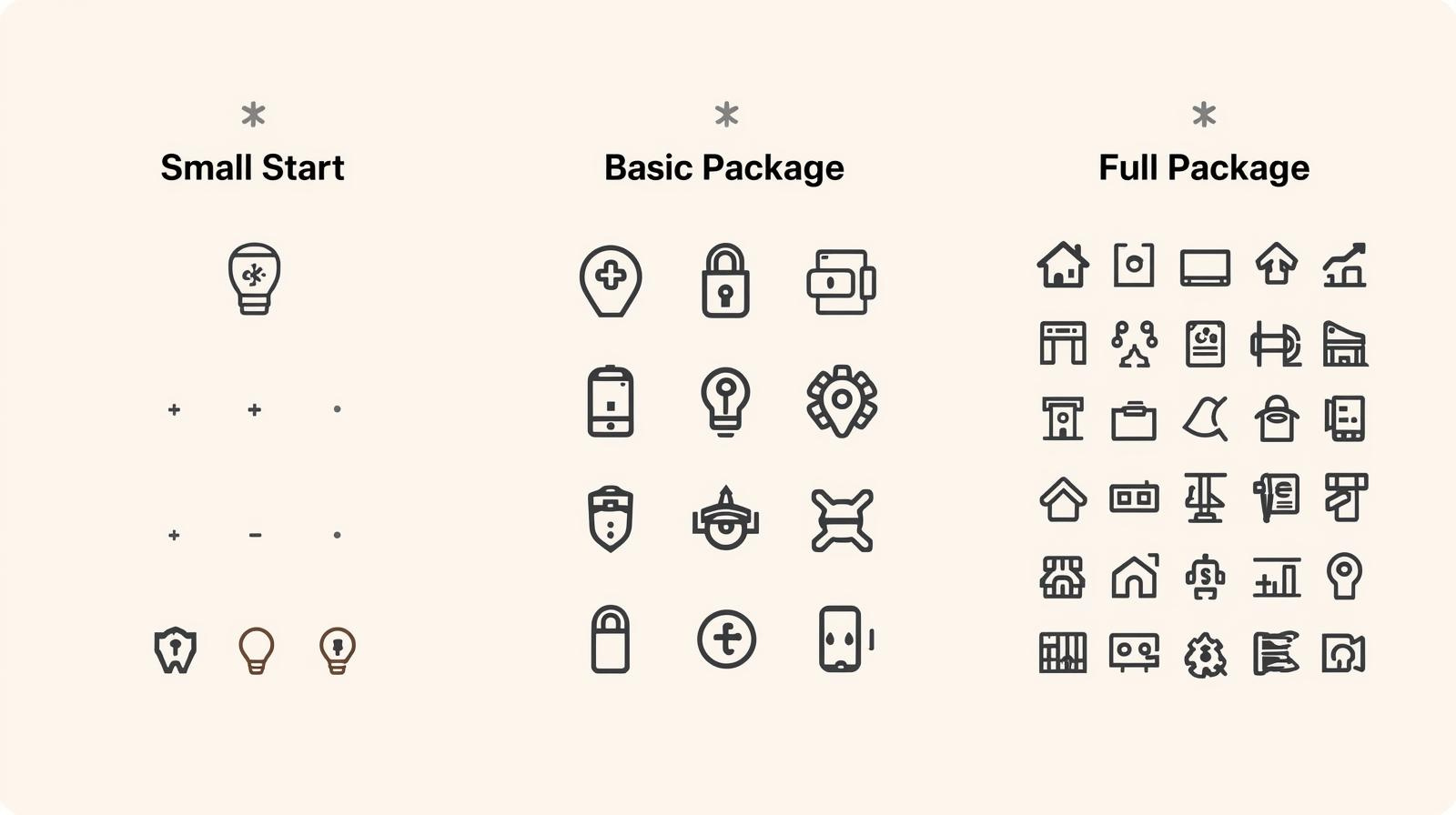

- スモールスタート(1R/1K向け):

内容:スマートスピーカー、スマートリモコン、スマート照明

費用目安:3万円~8万円

既存の赤外線リモコン家電(エアコン、テレビなど)をスマート化する最も手軽な構成。 - 基本パッケージ(賃貸物件向け):

内容:上記に加え、スマートロック、開閉センサー、ゲートウェイ

費用目安:10万円~25万円(1戸あたり)

セキュリティと利便性を両立し、物件の付加価値を明確に高める構成。 - フルパッケージ(新築戸建て・分譲マンション向け):

内容:上記に加え、HEMS、スマートカメラ、電動カーテン、給湯器連携など

費用目安:50万円~

エネルギー管理や高度な自動化まで含めた、包括的なスマートホームシステム。

事業を加速するスマートホームソリューション「eLife」(アプリ:HomeLink)

数あるスマートホームソリューションの中でも、特に不動産事業者様の課題解決に特化して開発されたのが、当社の法人向けスマートホームサービス「eLife(イーライフ)」です。

eLifeは、機器の選定から設置工事、入居者様への使い方サポート、そして導入後のメンテナンスまで、スマートホーム導入に関わる全てをワンストップでご提供し、物件の付加価値を最大化するソリューションです。

そして、その快適でシームレスなスマートホーム体験のすべてを司るのが、eLifeサービスの中核を担う自社開発の統合スマートホームアプリ「HomeLink(ホームリンク)」です。

不動産価値を高める「eLife」の提供価値

eLifeが多くのデベロッパー様、ハウスメーカー様、管理会社様に選ばれるのには理由があります。それは、入居者満足度の向上と事業効率化を同時に実現する、不動産事業に寄り添ったサービス設計にあります。

- ワンストップ・ソリューション:

前述の通り、eLifeは物件の企画段階から参画し、最適な機器選定、設置、設定、アフターサポートまで一貫してご提供します。オーナー様や管理会社様の導入に関する負担を最小限に抑え、事業に集中できる環境を創出します。 - 豊富な機能と高い拡張性:

スマートロックやHEMSといった基本機能はもちろん、当社の強みであるエネルギーマネジメント技術を活かした太陽光・蓄電池連携、さらには宅配ボックスやEV充電器との連携など、物件のコンセプトや特性に合わせた多彩なカスタマイズが可能です。もちろんMatter規格にも対応し、将来的な拡張性も確保しています。 - 入居者が直感的に使える統合アプリ「HomeLink」:

eLifeで導入されたすべてのスマートホーム機器は、洗練されたUI/UXを持つ統合アプリ「HomeLink」から一元管理できます。メーカーごとにアプリを使い分ける必要がなく、誰でも直感的に操作できるため、入居者の満足度を最大化します。

「eLife」導入事例:競争の激しい賃貸市場での成功例

eLifeの導入が、実際の賃貸経営にどのようなインパクトを与えているか、特に成果が顕著だった3つの事例を厳選してご紹介します。

事例1:リビオメゾン東池袋|次世代型IoTで周辺相場を大幅に超える家賃を実現

| 物件名 | リビオメゾン東池袋 |

|---|---|

| コンセプト | 「リビオメゾン」シリーズ初の全戸IoT標準採用物件。 タワーマンションを想起させるハイグレードなスマート機能で、都心のプレミアムな暮らしを提供。 |

| 導入設備 |

|

| 成果 |

|

事例2:コンフォリア東上野|大型賃貸プロジェクト

| 物件名 | コンフォリア東上野 |

|---|---|

| コンセプト | 大手デベロッパーが手掛ける全190戸の大型賃貸プロジェクト。 シリーズ初の全住戸IoT標準導入で、ブランド価値向上にも貢献。 |

| 導入設備 |

|

| 成果 |

|

事例3:LIBTH高取(福岡市)|地方都市でも成功。解約率の大幅低下を実現

| 物件名 | LIBTH高取(福岡市) |

|---|---|

| コンセプト | 福岡市の築浅マンションにIoTを導入し、従来の地方物件のイメージを一新。 防犯性と利便性を両立。 |

| 導入設備 |

|

| 成果 |

|

他社との明確な違い:不動産事業に寄り添うサポート体制

eLifeの最大の強みは、単なる機器販売やアプリ提供に留まらない、不動産事業に寄り添った総合的なサポート体制にあります。物件管理の現場を熟知した専門スタッフが、事業計画の段階から参画し、費用対効果のシミュレーションや、入居者への訴求方法まで含めたコンサルティングを提供。導入後も24時間365日のコールセンターを完備し、入居者様からの「(HomeLinkアプリの)使い方が分からない」といったお問い合わせにも直接対応します。

今後の展望と注意点

今後どのように進化していくのかと同時に、利用時の注意点にも目を向けなくてはなりません。

見落としがちな注意点

- プライバシーへの配慮:

スマートスピーカーの音声データやカメラ映像の取り扱いは、入居者が最も敏感になる部分です。導入するプラットフォームや機器が、プライバシー保護に関してどのようなポリシーを持っているか、データの管理体制などを事前に確認し、入居者へ明確に説明できる準備が必要です。 - 家族間でのリテラシー格差:

ご家庭によっては、IT機器の操作が得意な方と苦手な方が混在します。アプリや音声操作だけでなく、従来通りの物理スイッチでも操作できるハイブリッドな環境を用意するなど、誰もがストレスなく使える「ユニバーサルデザイン」の視点が重要です。 - 通信障害時のリスク:

クラウド型のスマートホームは、インターネット接続が必須です。万が一、通信障害やサーバーダウンが発生した場合でも、施錠・解錠や照明のON/OFFといった最低限の機能がローカル(家の中)で動作する仕組みになっているかを確認しておきましょう。

今後の展望:スマートシティとの連携へ

スマートホームの進化は、家の中だけに留まりません。今後は、家(スマートホーム)が地域社会(スマートシティ)と連携していく時代が到来します。

例えば、地域の交通情報と連携して最適な出発時間を提案したり、オンライン診療の結果を地域の薬局と共有して薬をドローンで配送したり、地域のエネルギー需給に合わせて家中の家電が自動で電力消費を調整したり…といった、より広域でのシームレスなサービスが実現していくでしょう。

このような未来において、スマートホームは社会インフラの重要な構成要素となります。不動産は、もはや単なる「箱」ではなく、多様なサービスを受け取るための「プラットフォーム」としての価値を持つようになるのです。

まとめ

本記事では、2025年現在のスマートホームに関する最新情報を、不動産価値という切り口から多角的に解説しました。

スマートホームは、もはや無視できない大きな潮流です。それは、単なる設備投資ではなく、入居者の生活を豊かにし、オーナーの事業を効率化し、ひいては不動産そのものの概念を進化させる、未来への戦略的投資と言えるでしょう。

この大きな変革期において、正しい知識を持って一歩先んじることが、持続的な不動産価値を創造する上で不可欠です。この記事が、その一助となれば幸いです。

スマートホームで一歩先の物件価値を創造しませんか?

本記事でご紹介した法人向けサービス「eLife」は、新築・既存物件を問わず、

お客様の物件コンセプトや課題に合わせて最適なスマートホーム環境を構築します。

空室対策、管理業務の効率化、競合物件との差別化など、専門のコンサルタントが具体的な導入プランをご提案します。