近年の物価上昇、特に光熱費や食料品の価格高騰は、私たちの家計に大きな影響を与えています。総務省統計局が発表する消費者物価指数(CPI)を見ても、エネルギー価格や食料品価格の上昇が続いており、「節約はしたいけれど、生活の質は落としたくない」と感じている方は少なくないでしょう。 参照:総務省統計局 消費者物価指数(CPI)

厳しい夏や冬の暑さ・寒さを我慢したり、日々の楽しみを切り詰めたりする「我慢の節約」には限界があります。そんな時代だからこそ、テクノロジーを活用して「快適さ」と「節約」を両立させる新しい暮らしの形、それがスマートホームです。

この記事では、スマートホームが物価高対策の切り札となる理由を、株式会社リンクジャパンが提供するスマートホームサービス「eLife(イーライフ)」と統合アプリ「HomeLink(ホームリンク)」を具体的な例として取り上げ、網羅的に解説します。

・共働き世帯の不安を解消する最新の防犯・見守り術

・食品ロスをなくし、食費を浮かせる賢い在庫管理

・導入コストはいくら?何年で元が取れるのか?

この記事を読めば、スマートホームがいかにして私たちの生活を「楽に」「お得に」「安全に」してくれるかが分かり、あなた自身の暮らしに取り入れるための具体的なヒントが見つかるはずです。

実際の家庭を想定し、期待される効果をストーリー仕立てでお楽しみください!

【電気代10~30%削減へ】スマートホームで始める賢い節電術

家計を圧迫する最大の要因の一つが、高騰し続ける電気代です。まずは、スマートホームがいかにして電気代の削減に貢献するのか、具体的なストーリーと技術的な解説を交えて見ていきましょう。

なぜ電気代は上がり続けるのか?

電気代の上昇は、単なる使いすぎだけが原因ではありません。

- 燃料費調整額の高騰:火力発電の燃料である液化天然ガス(LNG)や石炭の国際価格変動が、電気料金に直接反映されます。

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)の上昇:太陽光や風力など、再生可能エネルギーの普及のために、電気を使用する全ての家庭や企業が負担する費用が年々増加しています。 参照:資源エネルギー庁 電気料金の仕組み

これらの要因により、私たちがこれまでと同じ量の電気を使っていても、請求額は増え続けてしまうのです。だからこそ、消費電力そのものを効率的にコントロールする「スマートな節電」が不可欠となります。

想定できる事例:実践!高橋家の節電ストーリー

東京都在住の高橋さん一家(ご主人・奥様・小学生の兄妹の4人家族)。昨年夏の電気代の明細を見て愕然としました。「去年より5,000円も高い…!何も贅沢していないのに」。そこで一家は、友人から勧められたリンクジャパンの「eLife」と「HomeLink」で、スマートホーム化に踏み切ることにしました。

【導入前】

- 夏の昼間、誰もいないリビングでエアコンがつけっぱなし。

- 夜、子どもたちがテレビをつけたまま寝てしまう。

- 使っていない家電の待機電力で、気づかぬうちに電気を消費。

【導入後】

- 朝の「いってきます」で一括OFF:

玄関を出る際、ご主人がスマホの「HomeLink」アプリで「外出モード」をタップ。家中の照明、テレビ、エアコンが一斉にOFFになり、スマートプラグに繋がれた家電の待機電力もシャットアウト。 - GPS連動で快適な帰宅:

奥様が最寄り駅に近づくと、GPSと連動して自宅のエアコンが自動でON。帰宅する頃には、リビングは快適な温度に。我慢することなく、無駄な稼働時間だけを削減できました。 - 電力の「見える化」で意識が変わる:

「HomeLink」アプリで、どの家電がどれだけ電気を使っているか一目瞭然に。「この時間はエアコンの消費が大きいね」「誰もいない部屋の照明がついてるよ」と、家族で節電意識を共有できるようになりました。 - AIによる自動最適化:

AIが天気予報や室温、家族の行動パターンを学習。日差しが強い日は自動でカーテンを閉め(スマートカーテン利用時)、室温の上昇を抑えてからエアコンを稼働させるなど、常に最適な省エネ運転を実現します。

結果、高橋さん一家は、暑さを我慢することなく、翌月の電気代を約15%削減することに成功しました。「無理なく節約できるなんて驚き。家族でゲーム感覚で電力チェックするのが日課になりました」と奥様は笑顔で語ります。

スマート節電を支えるキーアイテムと仕組み

高橋家の事例は、特殊なことではありません。以下のアイテムを組み合わせることで、誰でもスマートな節電生活を始められます。

1. スマートリモコン (eRemoteシリーズなど)

- 役割:赤外線リモコンで操作する家電(エアコン、テレビ、照明など)を、スマートフォンでどこからでも操作可能にします。

- 仕組み:スマホからの指示をWi-Fi経由で受け取り、赤外線信号に変換して家電に送ります。これにより、外出先からのON/OFF操作や、時間や温度、GPSと連携したタイマー・自動運転が可能になります。

- 節電効果:消し忘れ防止、在宅状況に合わせた最適な運転制御。

2. スマートプラグ (ePlugシリーズなど)

- 役割:コンセントと家電の間に差し込むだけで、その家電への電力供給をスマホでコントロールできます。

- 仕組み:扇風機や加湿器、観賞魚のライト、そして意外な電力消費源である待機電力をカットします。一般的な家庭の全消費電力のうち、約5%が待機電力と言われており、これをスケジュール機能で深夜や外出中にまとめてOFFにすることで、着実な節約に繋がります。

- 節電効果:待機電力の完全な遮断、電力使用量の計測。 参照:経済産業省 資源エネルギー庁 待機時消費電力

3. スマート照明 (eLampシリーズなど)

- 役割:調光(明るさ調整)や調色(光の色味調整)をスマホで自由に行えるLED照明です。

- 仕組み:照度センサーと連携させれば、日中の窓からの光が明るい時間帯は自動で減光し、夕方になるにつれて徐々に明るくするといったインテリジェントな制御が可能です。

- 節電効果:不要な時間帯の消灯、照度に合わせた自動調光。

4. 統合管理アプリ (HomeLink)

- 役割:これらのスマートデバイスを、一つのアプリで統合的に管理・自動化します。

- 仕組み:全てのデバイスを登録し、「朝7時に照明ON」「気温が28℃を超えたら冷房27℃でON」「外出モードで全てOFF」といった「シーン」や「自動化ルール」を直感的に設定できます。AIが日々の生活パターンや天気データを学習し、より効率的な省エネ運転を提案・実行する機能も搭載されています。

Q&A:古い家電でもスマートホーム化できる?

A:はい、可能です。 スマートホーム化のために、必ずしも最新のIoT家電に買い替える必要はありません。スマートリモコンは、10年以上前の古いエアコンやテレビでも、赤外線リモコンで操作できるモデルであればほとんど対応可能です。また、スマートプラグを使えば、どんな家電でも電源のON/OFF制御が可能になります。まずは今お使いの家電を活かして、低コストで始めるのが賢い選択です。

【共働き・子育て世代の救世主】スマートホームで手に入れる安心と時間

物価高の時代、共働きは当たり前になりました。しかし、それに伴い「時間のなさ」や「家を空けている間の不安」といった新たなストレスが生まれています。スマートホームは、こうした現代の家族が抱える課題を解決する強力なツールです。

共働き世帯が抱える「時間と不安」の正体

- 消し忘れ・戸締まり忘れの不安:

「あれ、エアコン消したかな?」「玄関の鍵、ちゃんとかけたっけ…?」出先で思い出して、一気に不安になる経験。 - 子どもの安全確認:

小学生の子どもが一人で帰宅する時間、無事に家に着いたか、一人で安全に過ごせているか心配。 - 宅配便の再配達問題:

日中留守にしているため、荷物を受け取れず再配達依頼の繰り返し。時間も手間もかかり、配達員の方にも申し訳ない。 - ペットの見守り:

長時間留守番させているペットの様子が気になる。

これらの悩みは、スマートホームの防犯・遠隔管理機能で劇的に改善できます。

実践!健一さん&麻里さんの時短&防犯ストーリー

30代の共働き夫婦、健一さんと麻里さん。仕事中に感じる日々の小さなストレスを解消するため、「eLife」のスマートロックとネットワークカメラ、開閉センサーを導入しました。

【導入後】

- 「しまった!」からの解放:

会社で「アイロンのプラグ、抜いたかな?」と不安になった麻里さん。すぐにスマホの「HomeLink」アプリでスマートプラグの電源がOFFになっていることを確認し、一安心。万が一つけっぱなしでも、遠隔でOFFにできる安心感は絶大です。 - 子どもの「ただいま」をリアルタイムで:

小学生の息子さんが玄関のドアを開けると、ドアに設置した開閉センサーが反応し、二人のスマホに「玄関が開きました」と通知が届きます。同時に、リビングに設置したネットワークカメラ(eCamera4)の映像を確認。「おかえり!」とカメラのマイクを通じて声をかけることもでき、離れていても親子のコミュニケーションが取れるようになりました。 - 再配達ゼロの宅配対応:

宅配業者がインターホンを鳴らすと、スマホに来客通知が。健一さんは会社の休憩中にカメラで応答し、「玄関の鍵を開けますので、荷物を中に置いてください」と伝え、スマートロックを遠隔で解錠。業者が荷物を置いて外に出たのを確認してから、再び施錠します。これで面倒な再配達依頼から解放されました。 - 低コストで実現するホームセキュリティ:

長期の旅行中、窓に設置した開閉センサーが異常を検知。即座に二人のスマホに警報通知が届き、カメラ映像で状況を確認。警察への通報など、迅速な初期対応が可能になります。これは、月額料金のかかる警備会社に頼らずとも、買い切り型のデバイスで実現できる手軽で強力な防犯対策です。

安心と時間を生み出すシーン別活用術

1. スマートロック

- 機能:スマホでの施錠・解錠、オートロック、合カギ(一時的なデジタルキー)の共有、開閉履歴の確認。

- メリット:物理的な鍵の持ち運びが不要になり、締め忘れの心配がなくなります。遠隔操作で来客や宅配に対応でき、子どもの帰宅もアプリの履歴で確認できます。

2. ネットワークカメラ (eCameraシリーズ)

- 機能:高画質映像のリアルタイム視聴、録画、動体検知、暗視機能、音声双方向通話。

- メリット:子どもやペットの見守り、不審者の監視に絶大な効果を発揮します。動体検知機能を使えば、動きがあった時だけ通知を受け取ることができ、プライバシーにも配慮した運用が可能です。

3. 開閉・人感センサー

- 機能:ドアや窓の開閉、人の動きを検知してスマホに通知。

- メリット:防犯対策の第一歩として非常に有効。照明やエアコンと連携させれば、「人が部屋に入ったら照明ON」「人がいなくなったらエアコンOFF」といった自動化も可能になり、節電にも貢献します。

Q&A:セキュリティやプライバシーは大丈夫?

A:適切な設定と信頼できるメーカー選びが重要です。 スマートホームデバイスはインターネットに接続するため、不正アクセスのリスクはゼロではありません。しかし、以下の対策で安全性は大幅に高められます。

- パスワードの強化:推測されにくい複雑なパスワードを設定し、初期パスワードのまま使用しない。

- ファームウェアの更新:メーカーから提供される最新のソフトウェアに常にアップデートする。

- 信頼できるメーカーの選択:リンクジャパンのように、セキュリティ対策に力を入れている実績のある企業の製品を選ぶことが重要です。同社の製品は、通信の暗号化など、堅牢なセキュリティ対策が施されています。

【食費を賢く削減】スマート冷蔵庫で食品ロス・ゼロを目指す

電気代と並び、家計に重くのしかかるのが「食費」です。特に、計画なく食材を買い込み、使い切れずに廃棄してしまう「食品ロス」は、無駄な出費の大きな原因です。

深刻化する日本の食品ロス問題

農林水産省の推計によると、日本では年間約523万トン(令和3年度)もの食料が、まだ食べられるのに捨てられています。これは、国民一人ひとりが毎日お茶碗一杯分のご飯を捨てているのと同じ量に相当します。家計にとっても、環境にとっても、大きな損失です。 参照:農林水産省 食品ロスとは

この問題に、テクノロジーでアプローチするのが「スマート冷蔵庫」です。

実践!玲子さんの食品ロス撃退ストーリー

フルタイムで働くワーキングマザーの玲子さん。週末にまとめ買いした食材を、平日の忙しさで使い切れず、気づけば賞味期限切れ…という罪悪感と無駄遣いに悩んでいました。そこで、庫内カメラ付きのeLife対応スマート冷蔵庫と「HomeLink」アプリの連携を始めました。

【導入後】

- スーパーでの「無駄買い」がゼロに:

仕事帰りにスーパーに寄った玲子さん。「確か卵が安かったはず。でも、家にまだあったかな…?」。そんな時、スマホの「HomeLink」アプリを開き、自宅の冷蔵庫内の映像をチェック。「あ、まだ卵が6個残ってる。今日は牛乳だけ買っていこう」。リアルタイムで在庫が分かることで、二重買いや無駄買いがなくなりました。 - 賞味期限切れとの決別:

アプリに食材と賞味期限を登録しておくと、期限が近づいた食材をプッシュ通知でお知らせ。「まもなく豚肉の賞味期限です。今夜は生姜焼きはいかがですか?」といった具合に、在庫食材を使ったレシピまで提案してくれます。 - 家族で楽しむ「食品ロス削減ゲーム」:

玲子さんは、HomeLinkの機能を活用して、家族を巻き込んだ「食品ロスゲーム」を開始。アプリで在庫リストを共有し、「今週、賞味期限が近い食材を使い切った人にはポイント!」というルールを作りました。子どもたちも「このニンジン、僕が食べる!」と積極的に参加するようになり、節約が家族の楽しいコミュニケーションの時間に変わりました。

スマート冷蔵庫は、単なる食材の保存庫から、家庭の食生活を管理し、最適化する「フードマネジメント・ハブ」へと進化したのです。

スマート冷蔵庫が食費の無駄をなくす仕組み

1. 庫内カメラによる在庫の「見える化」

冷蔵庫のドアを開閉するたびに内蔵カメラが庫内を撮影し、画像をクラウドに保存。外出先からいつでもスマホで中身を確認できます。

2. 食材管理と賞味期限アラート

購入した食材をアプリに登録(手動または画像認識)することで、在庫リストを自動で作成。設定した賞味期限が近づくとアラートで通知し、使い忘れを防ぎます。

3. レシピ提案と買い物リスト作成

在庫状況に基づいて、最適なレシピを提案。足りない食材は、そのままアプリ上で買い物リストに追加できます。これにより、献立を考える時間も短縮されます。

SDGsへの貢献:地球にもお財布にも優しい選択

食品ロスを削減することは、家計の節約に直結するだけでなく、環境負荷の低減にも繋がります。食料の生産から廃棄までに排出される温室効果ガスを削減し、持続可能な開発目標(SDGs)の目標12「つくる責任 つかう責任」に貢献できます。スマート冷蔵庫の導入は、日々の暮らしの中で、無理なく社会貢献を実践する一つの方法と言えるでしょう。

Q&A:スマート冷蔵庫は高価?導入のタイミングは?

A:高機能モデルは高価ですが、選択肢は増えています。 確かに、多機能なスマート冷蔵庫は従来の冷蔵庫よりも高価な傾向にあります。しかし、冷蔵庫は10年以上使う家電です。買い替えのタイミングで、長期的な食費削減効果や利便性を考慮すれば、十分に投資価値のある選択と言えます。また、リンクジャパンの「eLife」のように、既存の冷蔵庫に取り付けられる後付けカメラのような製品が登場すれば、より手軽に導入できる未来も遠くないかもしれません。

【導入ガイド】今日から始める!リンクジャパンで構築する我が家のスマートホーム

ここまで読んで、「スマートホーム、良さそうだけど何から始めれば…?」「設定が難しそう」と感じた方もいるかもしれません。この章では、リンクジャパンの製品を例に、誰でも簡単に始められる導入ステップと、気になる費用対効果について解説します。

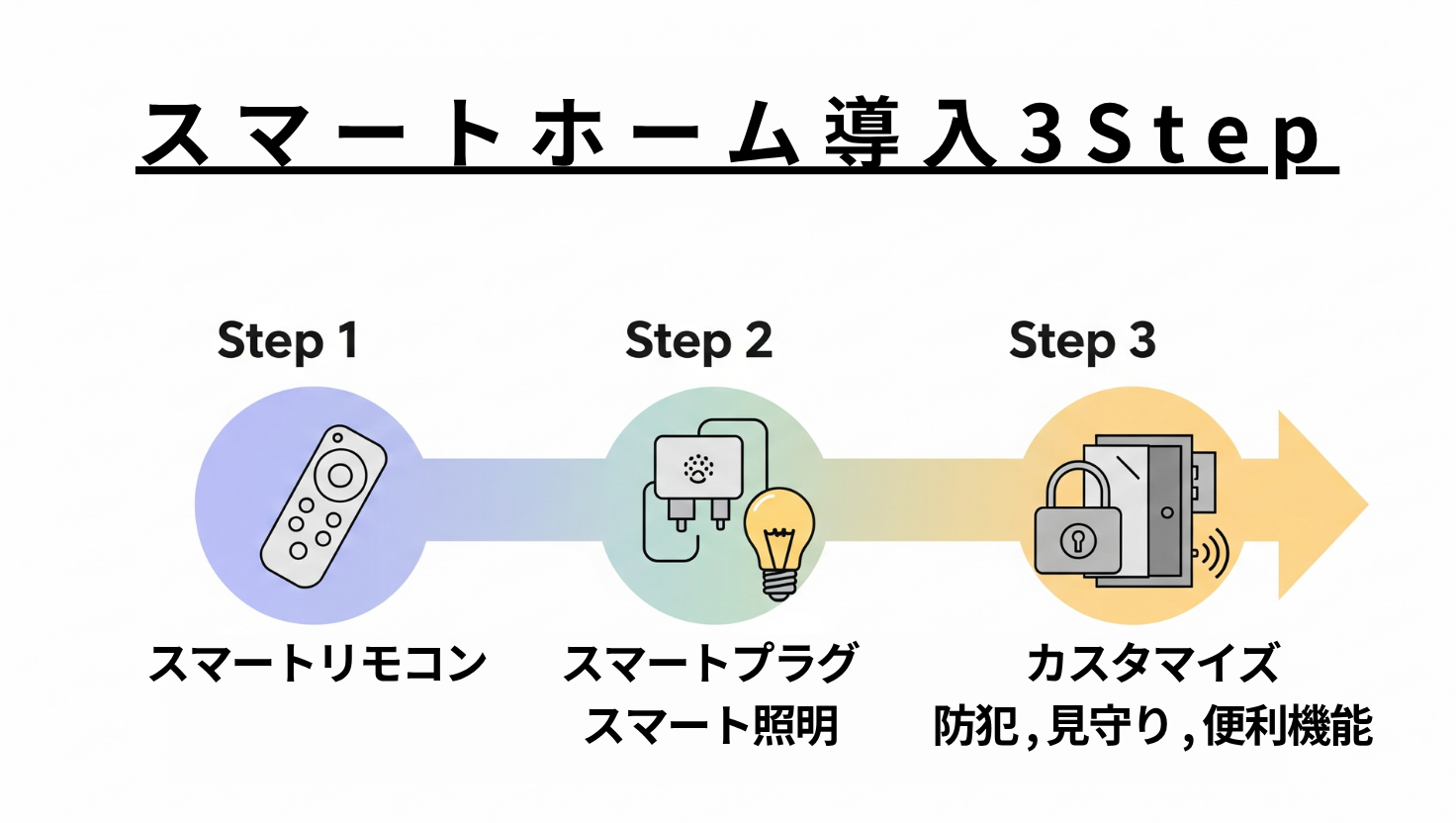

スマートホームは難しくない!導入の3ステップ

スマートホームは、一気に全ての家電を揃える必要はありません。自分のライフスタイルや悩みに合わせて、少しずつ拡張していくのが成功の秘訣です。

まずは「eRemote5」のようなスマートリモコンを一つ導入してみましょう。これだけで、今お使いのエアコンやテレビ、照明がスマホで操作できるようになります。外出先からの消し忘れ防止や、帰宅前のエアコンONなど、最も分かりやすく効果を実感できるのがこのステップです。

スマートリモコンの便利さに慣れたら、次は「ePlug3」や「eLamp」を追加してみましょう。待機電力のカットや照明の自動調光で、目に見えて電気代の節約効果が高まります。

お子さまが生まれた、親御さんの見守りが必要になった、ペットを飼い始めたなど、ライフステージの変化に合わせてデバイスを追加します。「eLock」「eCamera」「eSensor」などを導入すれば、安心と時間のゆとりが手に入ります。

リンクジャパンのスマートホーム、統合アプリ「HomeLink」の強みとは?

数あるスマートホーム製品の中で、なぜリンクジャパンが選ばれるのでしょうか。

1. 豊富な製品ラインナップ

リモコン、プラグ、照明、ロック、カメラ、センサー、カーテンなど、暮らしのあらゆるシーンをカバーする製品が揃っています。これにより、他社製品を組み合わせる手間なく、シームレスな連携が可能です。

2. 一つのアプリで全てが繋がる「HomeLink」の利便性

最大の強みは、これら全てのデバイスを「HomeLink」という一つのアプリで統合管理できる点です。メーカーごとにアプリを使い分ける必要がなく、デバイス間の連携(例:センサーが反応したらカメラを起動し、照明をつける)も直感的に設定できます。

3. 安心の国内企業

リンクジャパンは日本の企業であり、日本語でのサポート体制も万全です。設置や設定で困った時も、安心して相談できます。

【徹底シミュレーション】スマートホーム導入の費用対効果

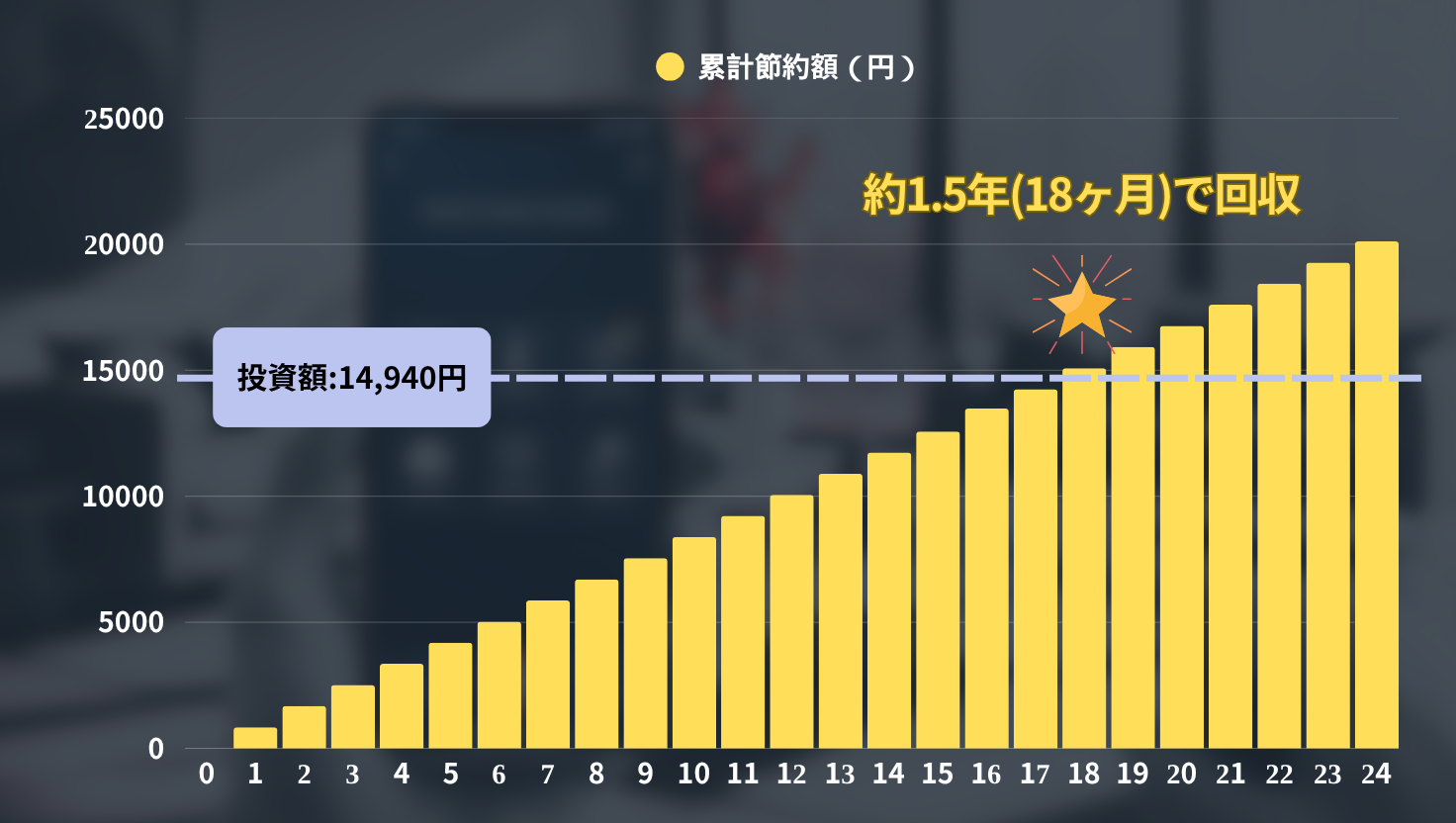

では、実際に導入した場合、どれくらいの期間で初期投資を回収できるのでしょうか。 ここでは、平均的な4人家族をモデルに試算してみます。

【導入モデル】

- スマートリモコン (eRemote5): 7,980円

- スマートプラグ (ePlug3) × 2個: 6,960円

- 合計初期投資: 14,940円

【期待される節約効果(月額)】

- エアコンの効率化:夏の3ヶ月間、1日2時間の無駄な稼働を削減。

1kWhあたり31円、消費電力1kWの場合: 31円/h × 2h × 90日 ÷ 12ヶ月 = 月平均465円 - 待機電力の削減:テレビ、レコーダー、PC周辺機器など合計20Wの待機電力を1日12時間カット。

0.02kW × 12h × 30日 × 31円/kWh = 月額223円 - 照明の消し忘れ防止など:月額 約150円の削減と仮定。

【月間合計節約額】

465円 + 223円 + 150円 = **月額 約838円**

【投資回収期間】

初期投資 14,940円 ÷ 月額節約額 838円 = **約17.8ヶ月**

このシミュレーションによれば、約1年半で初期投資を回収できる計算になります。もちろん、これはあくまで一例であり、各家庭の生活スタイルや電力契約によって変動します。しかし、ここに「時間の節約」や「安心感」といったプライスレスな価値が加わることを考えれば、その費用対効果は非常に高いと言えるでしょう。

スマートホーム導入前に知っておきたい注意点とデメリット

スマートホームは多くのメリットをもたらしますが、導入を成功させるためには、いくつかの注意点を理解しておくことも重要です。

- 安定したWi-Fi環境が必須

ほとんどのスマートデバイスはWi-Fi経由でインターネットに接続します。そのため、家の隅々まで電波が届く、安定したWi-Fi環境が不可欠です。接続が不安定だと、デバイスが正しく動作しない原因になります。 - 初期費用とランニングコスト

デバイス購入のための初期費用がかかります。また、製品によってはクラウド録画サービスなど、月額費用が発生する場合もあります。導入前に総コストを把握しておくことが大切です。 - セキュリティリスクへの対策

前述の通り、インターネットに繋がる以上、セキュリティリスクは常に存在します。信頼できるメーカーを選び、パスワード管理やソフトウェア更新を徹底することが、自分と家族のプライバシーを守る上で極めて重要です。 - 設定や操作への慣れ

「HomeLink」のように直感的なアプリが増えていますが、それでも初期設定や自動化ルールの作成には、ある程度の慣れが必要です。まずは一つのデバイスから始め、少しずつ使いこなしていくのが良いでしょう。 - 家族の理解と協力

スマートホームは、家族全員で使うことで真価を発揮します。なぜ導入するのか、どんなメリットがあるのかを家族で共有し、使い方を一緒に学ぶことが、スムーズな運用に繋がります。

まとめ:物価高の時代こそ、スマートホームで賢く豊かな暮らしを

この記事では、物価高という厳しい時代を乗り切るための新しい解決策として、スマートホームがもたらす「節約」「防犯」「時短」という3つの大きな価値を、リンクジャパンの「eLife」(法人向けソリューション)、「HomeLink」(スマートホーム統合アプリ)を例にご紹介しました。

「節約」と聞くと、何かを「我慢」するイメージがつきまといます。しかし、スマートホームが提案するのは、テクノロジーの力で無駄だけをそぎ落とし、むしろ生活の快適性や安心感を向上させる「攻めの節約」です。

物価高・エネルギー高の時代は、私たちの暮らし方を見直す大きなチャンスでもあります。「我慢」や「気合」に頼るのではなく、賢いツールを使いこなし、快適で、安心で、そして楽しい節約ライフを実現する。

まずは、リビングのエアコンを操作するスマートリモコンから、あなたの「賢い暮らし」を始めてみませんか?その小さな一歩が、未来の家計と家族の笑顔を大きく変えることになるはずです。

さあ、あなたもスマートホームを始めよう 🏠✨

この記事でご紹介した「快適」で「賢い」暮らしは、もう未来の話ではありません。

あなたの悩みに合わせて、今日から始めることができます。

🏡 個人のお客様はこちら

まずは、一つの製品からでもスマートホームの感動を体験してみてください。

eRemoteやePlugなど、記事で紹介した製品をすぐに購入できます。

まずはスマホアプリで、どんなことができるのか気軽に試してみませんか?

🏢 法人のお客様はこちら

不動産物件の付加価値向上、エネルギーマネジメント、業務効率化など、

ビジネスの課題をスマートホームで解決します。

導入事例や具体的なソリューションについて、ぜひお気軽にお問い合わせください。