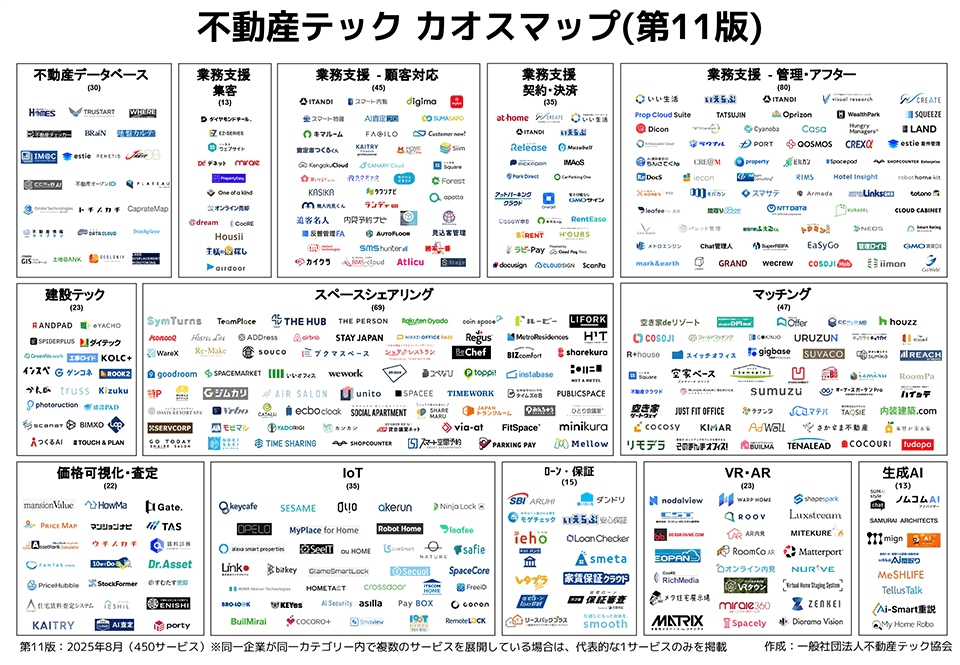

2025年、一般社団法人不動産テック協会より「不動産テックカオスマップ第11版」が公開されました。合計528ものサービスが掲載されたこのマップは、現在の住宅・不動産業界におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)の縮図と言えるでしょう。

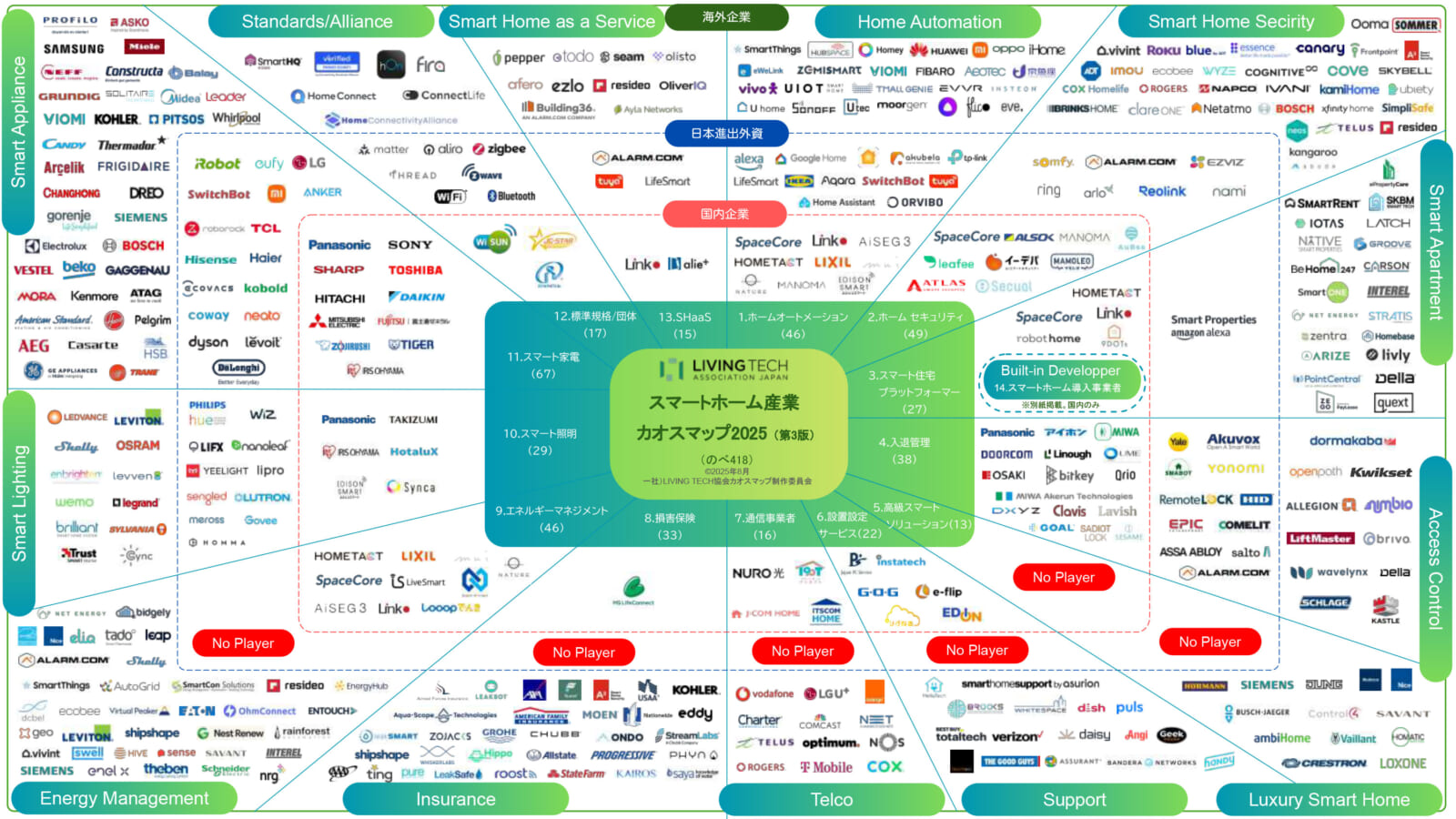

特に、AIの実務導入、深刻化する空き家問題への対応、そして多様化するIoTデバイスの普及は、業界が大きな変革期にあることを示唆しています。さらに今回は、LIVING TECH協会の「スマートホーム産業カオスマップ」最新版も同日に発表されました。国土交通省の先導事業「次世代住宅プロジェクト」のシンポジウムの舞台で、住まいとテクノロジーの融合が「実証実験」の段階を終え本格的な住まい×テクノロジーの「社会実装」のフェーズへと移行したことを強く印象付けました。

しかし、多様なサービスが登場する一方で、現場では「どのツールをどう組み合わせればいいのか」「サービスが多すぎて、入居者も従業員も混乱している」といった新たな課題も生まれています。

本記事では、このカオスマップを深掘りし、住宅・不動産DXが次に向かうべき方向性を考察します。その上で、私たちリンクジャパンが提供する「HomeLinkプラットフォーム」が、業界全体のバリューチェーンの中でどのような役割を果たし、事業者の皆様が抱える課題をいかに解決できるのかを、具体的な事例を交えて解説します。

不動産テックカオスマップ第11版の全体像

まずは、今回発表された「不動産テックカオスマップ第11版」ご御覧ください。(「スマートホーム産業カオスマップ 第3版」もあわせて掲載しますので見比べてみましょう。)

一般社団法人不動産テック協会から公開された「不動産テックカオスマップ第11版」には、合計528ものサービスが12のカテゴリーに分類され、現在の不動産業界のDXを牽引するプレイヤーが一目でわかるようになっています。

このマップは単なるサービスの羅列ではありません。注意深く読み解くことで、業界全体で起きている構造的な変化、つまり「地殻変動」とも呼べる大きなトレンドが見えてきます。次章では、特に重要となる3つのポイントを解説します。

出典:一般社団法人不動産テック協会「不動産テックカオスマップ第11版」

出典:一般社団法人不動産テック協会「不動産テックカオスマップ第11版」

出典:LIVING TECH協会の「スマートホーム産業カオスマップ」第3版

出典:LIVING TECH協会の「スマートホーム産業カオスマップ」第3版

不動産テックカオスマップ第11版が示す「3つの地殻変動」

![]() 今回のカオスマップから読み取れる大きな変化は、単なるツールの増加ではなく、業界構造そのものが変わりつつあることを示しています。特に注目すべきは以下の3つのトレンドです。

今回のカオスマップから読み取れる大きな変化は、単なるツールの増加ではなく、業界構造そのものが変わりつつあることを示しています。特に注目すべきは以下の3つのトレンドです。

① AIの実務化:現場の時間を創出する

かつてコンセプト先行だったAIは、今や現場の業務に深く浸透し始めています。例えば、対話型AIやチャットボットは、これまで人手に頼っていた問い合わせの一次対応、内見日程の自動調整、クレームの初期判定などを担い、従業員の時間を直接的に創出しています。重要なのは、AIが単独で機能するのではなく、既存の業務SaaSと連携し、「AI × ワークフロー」として価値を生んでいる点です。

② IoT・セキュリティの裾野拡大:暮らしの質と業務効率に直結

スマートロック、防犯カメラ、各種センサー、さらにはスマート分電盤といった“物理的なデバイス”の選択肢が大幅に増加しました。これらは、入退去時の鍵管理、日々の防犯・防災、省エネといった、不動産管理における重要KPI(重要業績評価指標)に直接的に貢献します。しかし、機器が多様化すればするほど、入居者からは「たくさんのアプリを使い分けるのは面倒」という声が上がり、体験を一元化する必要性が高まっています。

③ 社会課題への直結:事業と公共性の両立

不動産テックは、単なる業務効率化ツールに留まりません。深刻化する空き家の利活用、エネルギーマネジメント、高齢者の見守りといった、地域社会が抱える課題を解決するサービスが増加しています。行政との連携や国の補助制度を背景に、一過性の取り組みで終わらない、持続可能な事業モデルへの期待が集まっています。

これらのトレンドが示すのは、業界の潮流が「点での最適化」から、サービス同士をつなぎ、体験を統合する「線・面での最適化」へと完全にシフトしたという事実です。

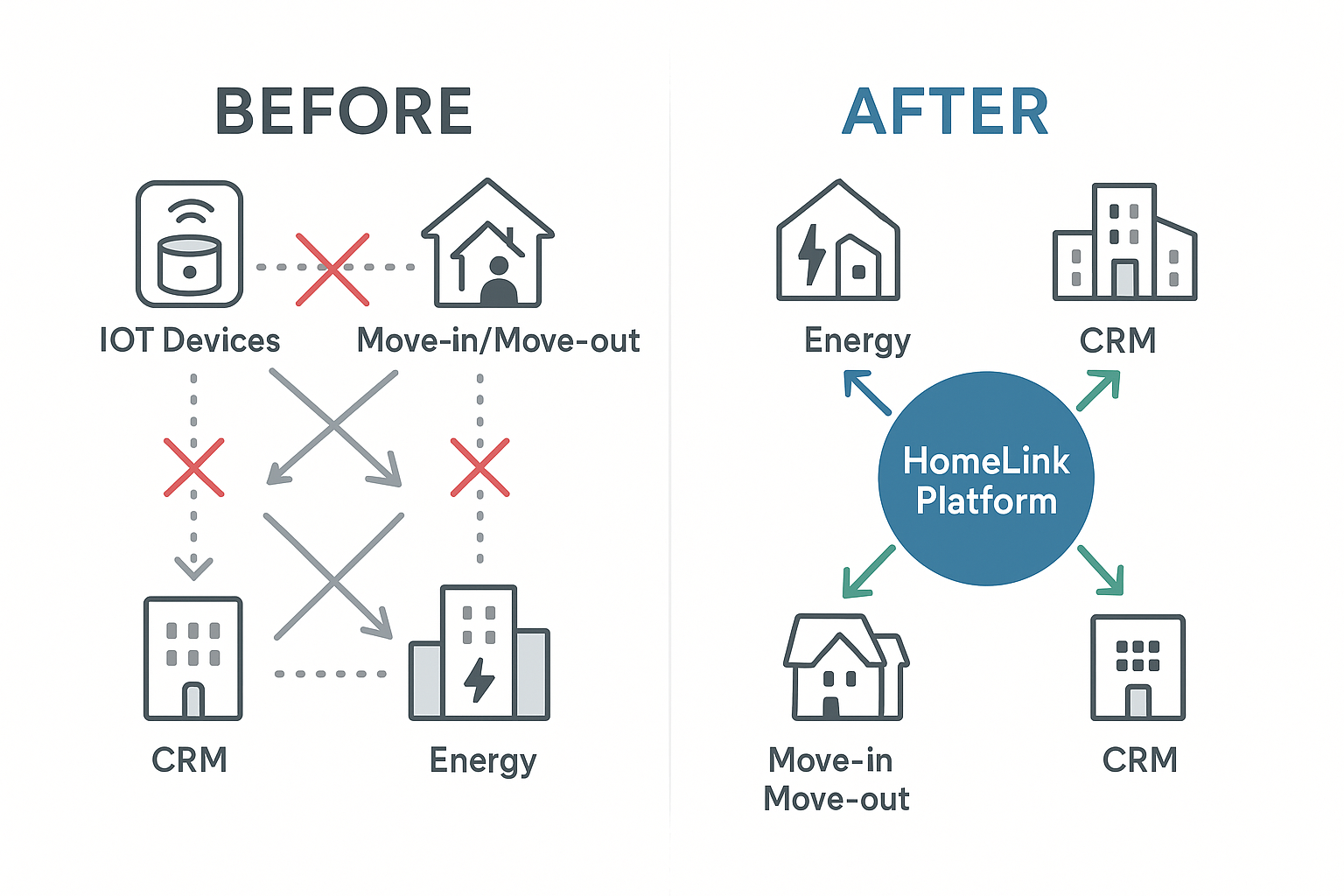

なぜ今「統合」が必要なのか?住宅バリューチェーンの分断という課題

住宅のライフサイクルは、企画・設計から始まり、販売、引渡し、入居後の運用、修繕・更新、そして退去後の再販・再賃貸まで、長く続いていきます。

カオスマップに掲載されている各サービス(業務支援、IoT、価格査定、マッチングなど)は、このライフサイクルの特定の部分を効率化することに長けています。しかし、現実の事業では、これらのプロセスはバラバラに存在するわけではありません。

- 引渡し時の体験: 鍵やスマート機器の設定(IoT)と、入居後の問い合わせ対応(管理・アフターサービス)は、同じ入居者視点では連続した体験です。

- データの活用: 日々の防犯センサーやエアコン、照明の利用履歴(IoTデータ)は、省エネ提案や設備の故障予知、的確な保守計画(業務支援)に活用できるはずの貴重な資産です。

- 地域との連携: 高齢者の見守りサービスや居住者向けコミュニティアプリは、地域の包括ケアシステムや自治体の施策と連携することで、より大きな価値を生む可能性があります。

アプリやデータがサービスごとに分断されていては、入居者の体験は途切れ、事業者側も部門間の連携が滞り、二重入力などの非効率な業務から抜け出せません。この課題を解決するために不可欠なのが、入居者が使うアプリの“統合”と、事業者が使うSaaS同士の“標準連携”なのです。

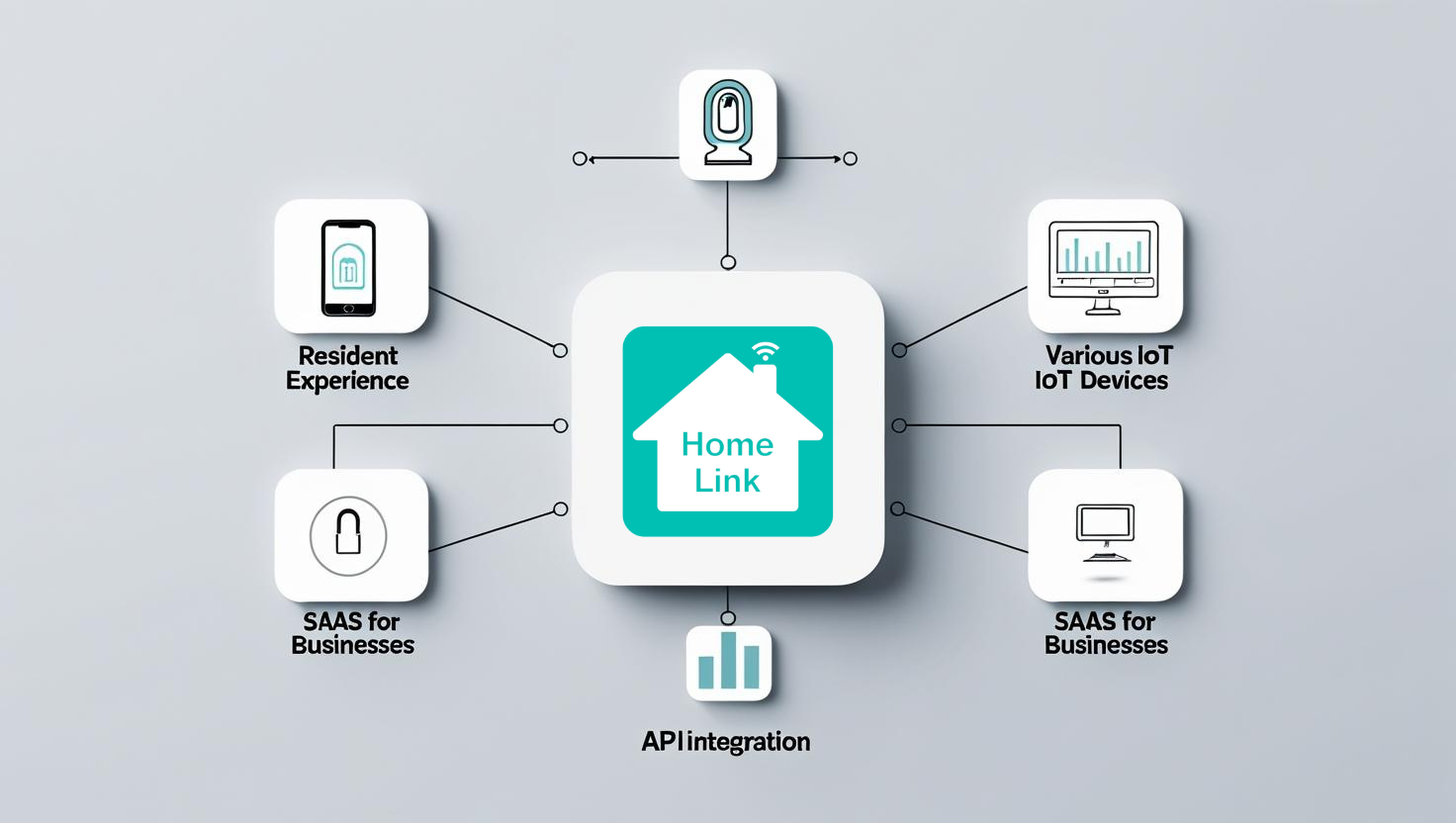

HomeLinkの立ち位置:住まいのOS × 事業者SaaSのハブ

私たちリンクジャパンが提供する「HomeLink」は、この「統合」と「連携」を実現するためのプラットフォームです。カオスマップ上では「IoT」と「業務支援(管理・アフター)」の交差点に位置しますが、その本質的な役割は、各領域を横断してつなぐ“横串”、つまり、住まい全体のOS(オペレーティングシステム)であり、事業者向けSaaSのハブとなることです。

【デバイス連携レイヤ(IoT)】

スマートロック、各種センサー、カメラ、空調・照明・給湯、電動ブラインドなど、主要な住宅設備・家電をマルチベンダーで統合管理。ECHONET Liteや各種クラウドAPIに対応し、新築・既築、分譲・賃貸を問わず柔軟な導入設計が可能です。

さらに、物件仕様・工事・ID発行・出荷設定といったプロセスを整理し、引渡し当日からスムーズに利用できる初期体験を実現します。

【入居者体験レイヤー(アプリ)】一つのアプリで、家のすべてを統合

「HomeLink」アプリ一つで、鍵の開閉、家電の遠隔操作、各種センサーの確認、家族の見守り、管理会社からのお知らせ受信、設備マニュアルの閲覧まで完結。外出モード・在宅モードなどの自動化(オートメーション)設定により、入居者は快適・安全で省エネな暮らしを簡単に実現できます。マルチテナント対応により、戸建・マンション・賃貸など物件タイプごとの運用差分も吸収できます。

【事業者連携レイヤー(ハブ)】業務データを循環させ、二度手間をなくす

管理会社やデベロッパーが運用する入退去ワークフローと接続し、以下を実現します。を実現。

-

鍵権限の付与・回収

-

IoT機器の引継ぎや初期化

-

問い合わせ一次受けの自動化

さらに、CRM・チケット管理・設備台帳・エネルギー管理などの業務SaaSとAPI連携し、データを二重入力なしで循環させます。これにより、住宅ストックの長期運用を支えるLTV/KPIの可視化が可能となり、経営判断に資するデータ基盤を構築します。

HomeLinkの本質は、入居者にとっての“体験(UX)のハブ”と、事業者にとっての“データ活用のハブ”を両立させることにあります。

現場で頻発する5つのDX課題とHomeLinkによる解決策

不動産DXを進める多くの企業が、以下のような課題に直面しています。HomeLinkは、これらの課題に具体的な解決策を提示します。

メーカーごとにアプリが異なり、入居者からの問い合わせが増加。従業員の教育コストも増大する。

→【解決策】単一アプリへの統合

操作方法を標準化し、入居者が「使えない」状況をなくします。結果として、スマートホーム機能の利用率が向上し、顧客満足度(CS)の安定につながります。

物理的な鍵の受け渡し、退去時の機器設定リセットなど、現地での作業負担が大きい。

→【解決策】権限管理のデジタル化

鍵や機器の利用権限を遠隔で付与・回収。入退去時の作業を限りなくゼロタッチに近づけ、現場の生産性を向上させます。

「Wi-Fiに繋がらない」「鍵が開かない」といった一次対応に時間がかかり、コア業務を圧迫する。

→【解決策】自己解決と遠隔サポートの仕組み化

アプリ内のFAQやAIチャットボットで入居者の自己解決を促進。遠隔からの状態確認も可能なため、問題解決までの平均時間(MTTR)を大幅に短縮します。

省エネや見守りのための機器を導入したものの、継続的に運用されず、効果が限定的。

→【解決策】自動化とデータ可視化による継続運用

「タイマーで自動消灯」「窓が開いたら通知」といった自動化ルールと、エネルギー使用量のダッシュボードを提供。電力需給ひっ迫時に節電を促すDR(デマンドレスポンス)への参加など、継続的な施策運用を可能にします。

収集したIoTデータが分断され、物件の改善や次期商品の企画に活かせていない。

→【解決策】使える形でのデータ連携

API連携により、保守や商品企画に必要なデータを、現場で使っているシステムに届けます。勘や経験だけでなく、データに基づいた意思決定を支援します。

多様な事業者に合わせた導入シナリオ

HomeLinkは、不動産バリューチェーンに関わるあらゆる事業者様の課題解決と価値創造に貢献します。ここでは代表的な5つの導入シナリオをご紹介します。

【デベロッパー様向け】物件の付加価値を最大する標準仕様化

- 未来を見据えたインフラ設計:設計段階で最適な電源・通信・配線計画を策定。後付け工事の煩わしさを解消し、将来的なデバイス拡張にも対応できる、資産価値の落ちないインフラを構築します。

- 「感動」を呼ぶ引渡しパッケージ: スマートロック、エアコン、照明、電動ブラインドなどを組み合わせたスターターセットをご提案。入居者が鍵を受け取ったその日から、未来の暮らしを体験できる「感動の引渡し」を演出します。

- 入居後の満足度を高める仕組み: 分かりやすい初期セットアップガイドや動画コンテンツを標準化。入居直後の「使い方がわからない」という問い合わせを30〜50%削減することを目標とし、管理部門の負担軽減と顧客満足度の向上を両立させます。

【管理会社様向け】収益性を改善するオペレーションDX

- 定型業務の自動化と省人化: これまで現地での対応が必須だった入退去時の鍵権限の付与・回収や、スマート機器の初期化作業を遠隔で完結。移動時間や人件費を大幅に削減します。

- データに基づく計画的なコスト削減: コールセンターへの入電数や、スタッフの現地出動回数といったKPIをダッシュボードで可視化。「なぜ問題が起きているのか」をデータで把握し、計画的かつ継続的なコスト削減を実現します。

- 「事後対応」から「予防保全」へ: 設備の故障予兆や、消耗品(電池やフィルター)の交換時期を自動で検知・通知。問題が発生してから動く”受け身の管理”から、トラブルを未然に防ぐ”攻めの管理”へと変革します。

【シニア住宅・コミュニティ運営者様向け】安心とつながりを育むプラットフォーム

- ”そっと寄り添う”新しい見守りの形: 室内センサーが生活リズムを「さりげなく」把握し、異常を検知した際にのみご家族やスタッフへ通知。監視されている感覚を与えない、プライバシーに配慮した安心を提供します。

- 円滑なコミュニティ運営のデジタル基盤へ: 管理組合や自治体からのお知らせ、イベント案内などをアプリで一斉配信。多言語対応も可能なため、多様な居住者が参加しやすいコミュニ-ティ形成の基盤となります。

【エネルギー・GXへの貢献】未来基準のエネルギーマネジメント

- 無理なく、無駄なく、省エネを日常に: スマート空調・照明・給湯器が、AIによって最適なエネルギー効率で自動制御。居住者は意識することなく、快適性と光熱費削減の恩恵を享受できます。

- 次世代エネルギー社会への対応: 電力需給がひっ迫した際に節電に協力するDR(デマンドレスポンス)への参加や、太陽光発電・蓄電池の最適な運用にも対応。未来のエネルギーインフラと連携できる、先進的な物件価値を創造します。

- 煩雑な補助金制度の活用をサポート: ZEH(ゼッチ)に代表される省エネ基準や、各種補助金制度の要件に適合した設計を支援し、物件の環境価値と経済的メリットを最大化します。

【ビルダー・設計事務所様向け】建築とテクノロジーの美しい融合

- 設計意図を汲み取るUI/UXの共創: 壁埋め込み型のタブレット、照明と連動する物理スイッチ、ワンタッチで空間の雰囲気を変える「シーン設計」など、建築家のデザイン思想に寄り添ったインターフェースを共に創り上げます。

- 建材とIoTの一体設計による新たな体験価値: 電動ブラインドやシャッターといった建材そのものにIoTを溶け込ませることで、「朝になると自動で光を取り込む」「帰宅を察知してシャッターが開く」といった、これまでにない感動体験を創造します。

“競合”ではなく“共創”のために ― HomeLinkの思想

HomeLinkは、特定のメーカーの機器で囲い込む垂直統合型のサービスではありません。オープンな連携を思想の中心に据えています。

- オープンプラットフォーム: マルチベンダー対応を前提とし、既存の設備資産を活かしながら段階的に導入できます。

- 長期運用ファースト: 10年、20年先を見据え、アップデート可能で持続的なシステムを設計します。

- SaaS連携による現場実装: 現場で既に使われている優れた業務SaaSと“つなぐ”ことを優先し、二重投資を避けて早期に成果を出すことを目指します。

- 標準化へのコミット: ECHONET LiteやMatterといった国内外の標準技術を積極的に採用し、業界全体の互換性向上に貢献します。

- 安心・安全の設計思想: 住まいは生活インフラそのものです。認証、暗号化、ログ管理といった、目には見えないけれど最も重要な基盤を丁寧に作り込んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

Q. 既存の機器や他社アプリを使っているが、段階的に移行できるか?

A. 可能です。“共存→集約”の二段階設計をとり、まずはHomeLinkから一部機能だけを呼び出す構成でも運用できます。

Q. 現場での工事・設定は複雑にならないか?

A. 物件タイプ別に標準施工要領・通電試験・検査チェックリストを提供します。引渡し当日の操作体験まで逆算して現場を設計しますのでご安心ください。

Q. 情報セキュリティ・個人情報は大丈夫か?

A. 最小権限の原則、通信の暗号化、ログ管理、鍵情報の分離といった対策を基本設計に組み込んでいます。データの用途・保存期間・連携先は、お客様の同意ベースで透明性を確保します。

Q. 導入後の現場KPIは何を追うべき?

A. 例として、①初期不具合率、②コールセンターへの入電数における一次解決率、③現地スタッフの出動件数、④入退去時の作業時間、⑤入居者による自動化シーンの利用率などを四半期ごとにモニタリングし、改善サイクルを回すことを推奨しています。

7. まとめ:不動産DXを「日常」にするために

不動産テックカオスマップ第11版が示したのは、テクノロジーが「実証」から「運用」へと重心を移し、私たちの「日常」に溶け込み始めたという事実です。IoT、AI、エネルギーマネジメント、見守り…多様化するサービスを一つに束ね、入居者と事業者の双方にとって価値ある体験を創出する。それが、これからの不動産DXに求められる姿です。

HomeLinkは、そのためのプラットフォームです。

- 入居者にとっては、家のすべてを一つのアプリで操作できる快適で安心な暮らしを。

- 事業者にとっては、業務SaaSとデータが自然につながり、生産性が向上する仕組みを。

- 社会にとっては、省エネやケアが行き届く、持続可能な住環境を。

リンクジャパンは、オープンな連携を軸に、現場で着実に成果を出すDXを推進してまいります。“つながる住まい”の実装に関心をお持ちの事業者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。日本の住まいの新しい当たり前を、ご一緒できれば幸いです。

“つながる住まい”の実装、はじめの一歩へ

HomeLinkの導入に関するご相談、PoC(実証実験)のご依頼、パートナー連携など、貴社の課題に合わせて専門の担当者が丁寧にご案内します。

お問い合わせ内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。

【エビデンス・参考リンク】

- 一般社団法人不動産テック協会: https://retechjapan.org/

- 一般社団法人LIVING TECH協会: https://www.livingtech.or.jp/

- 国土交通省 令和7年度(2025年度)次世代住宅プロジェクト:https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001277.html